terça-feira, 30 de agosto de 2011

Video Music Awards 2011

sábado, 6 de agosto de 2011

O novo-velho Yes

Depois de 10 anos, o Yes lançou um disco novo de inéditas, Fly From Here. Os últimos discos já andavam bem fracos, então eu não esperava muito. Porém, graças a duas excelentes decisões, o disco me surpreendeu totalmente: aproveitando que Jon Anderson não está mais na banda (de novo), trouxeram de volta à banda o tecladista Geoff Downes e conseguiram que Trevor Horn produzisse e compusesse para o álbum. Em outras palavras: sim, a formação do álbum Drama de 1980 estava junta no estúdio de novo, e sim, o disco é praticamente um "Drama II".

Em primeiro lugar, preciso dizer que uma afirmação dessas vindo de mim não é pouca coisa. O Drama é o meu disco preferido do Yes. Mais do que isso: eu tenho o vinil dele ele emoldurado na parede da sala da minha casa.

Isso não quer dizer, entretanto, que esse disco é tão bom quanto o Drama, claro. Fly From Here não tem a energia que o Drama tem. Soa como um disco um pouco mais "cansado". Os tempos das músicas são realmente mais lentos, mas talvez eu esteja também projetando a minha percepção sobre a idade dos integrantes da banda: tirando o vocalista, todos estão por volta dos 60 anos, enrugados e de cabelo branco — ao contrário do Paul McCartney, que parece ter parado no tempo, o Yes parece uma banda de "vovôs" no palco.

De qualquer forma, sem dúvida os álbuns têm o mesmo DNA. Para quem achava que nunca mais ouviria música nova com aquela determinada textura, ouvir música que tem visivelmente a mão de White, Howe, Squire, Downes e Horn é fantástico. É um pouco como quando Brian Wilson concluiu Smile 37 anos depois: é claro que não é o mesmo disco que ele teria feito se tivesse conseguido terminá-lo com os Beach Boys nos anos 60, mas o feeling que um determinado time de produtor(es), compositor(es) e intérprete(s) são capazes de imprimir em um álbum é algo único.

O vocalista, Benoit David, é um coadjuvante no álbum que não compromete. Quando Jon Anderson teve problemas de saúde, os demais membros do Yes, depois de uma espera que parecia sem fim, decidiram continuar sem ele. Seguindo o exemplo do Journey, a banda contratou o vocalista de uma banda cover de Yes. Nessa época, vi uns vídeos e ao notar que o vocalista meramente imitava o Jon Anderson, perdi totalmente meu interesse pela banda, que havia recrutado também o filho de Rick Wakeman para os teclados e saía em tour sem material novo, quase como uma banda cover de si mesma. Chegaram a tocar no Brasil, mas apesar de sonhar ver a banda ao vivo há muitos e muitos anos, para aquele Yes eu não viajaria pra ver. Agora, com Geoff Downes nos teclados e sob a batuta de Trevor Horn na produção (que foi o vocalista do Drama e produziu o 90125, o disco de maior sucesso do Yes), Benoit David parece não estar imitando Anderson — na verdade, ele parece estar mais imitando Horn do que qualquer coisa. O que é até natural, na verdade, dado que os vocalistas frequentemente copiam o estilo de cantar do compositor (comparem a demo de "Space-Dye Vest" com Kevin Moore no vocal e a versão final, ou reparem como Gene Simmons canta "Cold Gin" com um ar desleixado de Ace Frehley).

Vários fatores contribuíram para essa "volta ao Drama". A saída de Jon Anderson foi a primeira. Com ele fora, o Yes pôde voltar a tocar músicas do Drama ao vivo. Por ser o único disco gravado sem ele, Anderson se recusava a cantar músicas dessa fase, e por esse mesmo motivo havia enorme expectativa quanto a ouvir esse disco, que sempre teve um status meio cult dentro do catálogo do Yes. Além de ser um excelente disco, o Drama traz pitadas de elementos estranhos ao resto da obra do Yes, trazidos pela injeção de modernidade (para os padrões de 1980) que Horn e Downes trouxeram para a banda quando da primeira saída de Jon Anderson e Rick Wakeman. Curiosamente, nas comunidades online, os fãs de Yes se categorizam como "travelers" (preferem os primeiros discos), "troopers" (preferem a fase clássica), "generators" (preferem a fase anos 80)... ou "panthers" (preferem o Drama!). Isso já demonstra o status especial do disco no cânone do Yes. A excelente recepção que as músicas do Drama tiveram ao vivo na tour de 2009/2010 com certeza plantaram na cabeça de Chris Squire a semente da ideia de chamar Trevor Horn para a produção do próximo álbum.

Horn, depois do fiasco como vocalista do Yes (ele não tinha alcance vocal para cantar o repertório de Anderson e era frequentemente vaiado nos shows) assumiu a carreira de produtor e foi muito bem sucedido. Inicialmente com o próprio Yes, produzindo o hit "Owner of a Lonely Heart" e depois se tornando um nome extremamente requisitado do mundo pop-rock.

Durante o hiato do Yes, houve ainda a reunião do guitarrista Steve Howe com Geoff Downes na volta da formação original do Asia, supergrupo pop-rock que eles tiveram juntos com o Palmer (do Emerson & Lake) após a dissolução do Yes causada pela turnê do Drama. A resolução das diferenças entre Howe e Downes e a boa recepção dessa volta entre os nostálgicos fãs sem dúvida contribuiu para essa volta.

Inicialmente, a banda chamou Horn para produzir uma música de sua autoria que tinha ficado na gaveta em 1980. Por sugestão de Horn, trouxeram de volta Geoff Downes à banda, dispensando Oliver Wakeman... mas como no Yes é um entra-e-sai de integrantes, já o fizeram dizendo "quem sabe um dia ele volta".

Felizmente, o resultado final não ficou algo explicitamente saudosista, projetado para parecer algo feito em 1980. O disco não é uma caricatura, como é o Sonic Boom do Kiss, que tenta parecer um disco feito nos anos 70. Por outro lado, é um disco claramente alheio às tendências musicais. É um disco feito pros fãs do Yes, e em especial, para agradar aos "panthers". Este aqui, pelo menos, ficou bastante satisfeito. Se os rumores de uma volta à América do Sul no final desse ano forem confirmados, estarei lá!

sexta-feira, 1 de julho de 2011

Transformers ou: a discussão continua

Há dois anos aqui Sol Desafinado, escrevi em 2009 um texto criticando Transformers: A Vingança dos Derrotados. A postagem, como todos devem lembrar, gerou um grande debate e muita gente defendeu que o filme era um bom entretenimento e uma diversão descompromissada, entre outros argumentos. Curiosamente, cerca de um ano depois do lançamento, o próprio diretor Michael Bay assumiu publicamente que o segundo filme da franquia era ruim mesmo -- e que tudo seria diferente no fechamento da “trilogia”, que estreia mundialmente esta semana: Transformers: o Lado Oculto da Lua. Senti que era uma boa hora para retomar aquele debate: se, naquela vez, eu falava sobre o conteúdo da película, aqui faço uma crítica mais completa, aos moldes que costumo fazer no blog Sétima das Artes, que mantenho nos portais do Grupo Sinos.

Confesso que fui de coração aberto à sessão para a imprensa na última quarta-feira. Achava que os realizadores da série realmente teriam aprendido com os erros dos outros filmes (o primeiro também é fraco pra caramba) e que poderia pelo menos nos entregar uma obra legal. O fato de ter sido filmado em 3D (e não convertido, como nos recentes Thor e Piratas do Caribe) gerava um certo medo em quem conhece o trabalho de Michael Bay (cineasta que costuma dirigir de maneira pirotécnica), mas eu achava que a tecnologia o conteria.

Explico: Bay gosta de montagens em que os planos se sucedem em questões de microssegundos e prefere enquadrar a câmera de maneira a nunca pegar a totalidade da ação, apenas fragmentos. Desta maneira, com imagens desconexas sucedendo-se em velocidade recorde (auxiliado pela mixagem de som no talo), ele chapa o espectador e o faz pensar quer assistiu algo grandioso, quando na verdade não viu nada. Pois bem, é impossível manter esta estética no 3D: a constante troca de foco que os olhos precisam fazer entre um enquadramento e outro inviabiliza cortes excessivamente rápidos, e o efeito de imagem estereoscópica funciona melhor quando a ação é captada em sua amplitude. Ou seja, o diretor foi obrigado a desacelerar sua montagem e abrir os ângulos da sua câmera (para seus padrões, claro).

E, de fato, o 3D é bem usado no filme e a obra começa bem: uma batalha espacial no planeta natal dos Transformers, Cybertron. Depois disso, cortamos para a Terra em plena Guerra Fria, com uma reconstituição digital de John Kennedy, e finalmente chegamos nos nossos dias. A história é a seguinte: uma nave autobot (os robôs bonzinhos) caiu na Lua em plenos anos 60 e isso teria motivado a corrida espacial entre EUA e URSS. Nela, está Sentinel Prime, antigo líder autobot, e certos pilares que abrem um portal dimensional. Enquanto Optimus Prime tenta resgatar e religar o antigo mestre, descobrimos que tudo faz parte de um plano do vilão Megatron e seus Decepticons. Enquanto isso, o herói humano Sam, de namorada nova, tenta arranjar um novo emprego e sente falta de seu passado de lutas com autômatos alienígenas.

É a partir daí que descobrimos que... Bem, ninguém aprendeu nada com os filmes anteriores. Os problemas de roteiro são os mesmos: há toneladas de personagens na tela e são todos estúpidos e unidimensionais. Os pais de Sean (que nunca serviram para nada nas narrativas anteriores) continuam não funcionando como alívio cômico; John Turturro continua fazendo o mesmo ex-agente da CIA irritante; os militares mais automáticos que os robôs continuam sem sentido na história; Shia La Beouf nem mesmo carisma consegue passar. Para piorar, ainda temos as presenças da oscarizada Frances McDormand e de John Malkovich em papeis idiotas que nada acrescentam, sumindo deliberadamente lá pelas tantas. Deviam estar pagando dívidas de jogo, só pode.

Claro que a presença de tantos personagens humanos é uma tentativa mequetrefe de fazer nos importarmos com pelo menos algum deles; não estamos interessados, porém, nem neles e nem mesmo nos robôs. A ingenuidade de Optimus Prime começa a virar burrice mesmo, já que ele repete os mesmos erros dos filmes anteriores (não é à toa que os Autobots sempre estão em menor número: quem quer um líder assim?). Já Megatron também tem a sua dose de ridicularidade: sua primeira aparição é na savana africana, em que ele ordena que elefantes o saúdem com suas trombas.

Entretanto, nada é pior do que os colossais erros de lógica interna que o filme tem em si e em relação aos seus antecessores. Não, não estou falando de leis da física, estou falando da própria proposta deste universo. Ora, no primeiro filme, somos informados que os robôs aprenderam as línguas da Terra graças a transmissões de ondas de rádio (a ponto de Bumblebee só se comunicar com trechos de programas radiofônicos). Pois bem: já naquela ocasião Megatron acordava de uma hibernação de dez mil anos falando... Inglês. O mesmo para Fallen na continuação e para Sentinel agora: todos acordam de milhares de anos falando o idioma naturalmente.

Claro que não há erro pior do que afirmar que o plano Decepticon de roubar os pilares dimensionais está em curso desde os anos 60, se naquela época Megatron estava congelado no Pólo Norte. Outra: como é possível que eles tivessem planejado naquela época que Optimus usaria a “chave” para religar Sentinel, se é apenas no segundo filme que a tal “chave” aparece?

Ainda por cima, acabamos nos convencendo de que os Autobots são inúteis, já que as nossas próprias armas são capazes de destruir os Decepticons. Em Transformers: A Vingança dos Derrotados há um “canhão supersônico” disparado de um navio que, no clímax, destrói um robô imenso. Então por que não a utilizam para matar Fallen? Ah, sim, só um Prime pode matá-lo, aham. Nem preciso dizer que o tal canhão sequer é mencionado em O Lado Oculto da Lua, mas não faz mal: simples mísseis Tomahawk são capazes de abater os vilões.

Para deixar a situação ainda pior, as tentativas de humor (ainda que não tão escrotas quanto o robô com testículos de aço na fita anterior) são sempre deslocadas e mal-encaixadas na trama. Os elementos sexistas e racistas diminuem bastante, mas ainda andam por lá. Tenta-se dar a Rose Huntington-Whiteley um papel um pouco mais relevante do que o de Megan Fox (no final, ela tem uma participação mais efetiva do que ser arrastada pela mão por alguém). Mas Michael Bay não tem remédio: começa a apresentar a sua personagem pela bunda e faz questão de filmá-la sempre em ângulos baixos, como se fosse revelar o que os vestidos curtos do figurino mal escondem. Os cameramen do Pânico na TV não fariam melhor.

Bem, resta a ação. Na verdade, resta um terceiro ato de quase quarenta minutos, excessivo e anestesiante. Como não nos torcemos pelos personagens, não nos empolgamos com esta tentativa de um super-clímax. Há um segmento legal que acontece num prédio caindo que poderia quase salvar o filme -- isso se Bay não fosse um diretor tão ruim a ponto de errar o eixo (ou seja, o sentido no qual a ação se passa frente à câmera). Quando os personagens deslizam por fora do prédio inclinado, estão caindo da esquerda para direita; quando conseguem atravessar uma janela, caem no piso do prédio e, por lógica, deveriam deslizar da direita para esquerda. O cineasta não se deu conta desta mudança de sentido (um dos fundamentos básicos que se aprende em qualquer oficina de cinema) e continua fazendo seus heróis caindo da esquerda para direita.

Enfim, tolo eu de achar que poderia sair alguma coisa de uma franquia baseada numa linha de brinquedos (a série animada dos anos 1980 também era um subproduto desta linha). Efeitos especiais espetaculares? Sim, estão lá, mas não mais do que a obrigação num orçamento que beira os 200 milhões de dólares. No fim, são 2h40min de filme. A regra é clara: se não tem boa história, não tem como ser bom.

E manda o Cadu pra cá! ;)

quarta-feira, 27 de abril de 2011

O imponente "The Claw"

Talvez mais comentado que os quatro integrantes da banda, "The Claw", o imponente palco da tour 360 graus do U2 é uma obra grandiosa no mundo dos concertos musicais. Com um enorme apelo visual tendo sua estrutura baseada no Theme Building, um marco estrutural localizado no Aeroporto Internacional de Los Angeles que abriga um restaurante, e formato baseado na arquitetura do catalão Gaudi, "a garra", com sua montagem mais ao centro do campo aumenta a capacidade de público em até 20%.

Foram construídas três estruturas. E cada uma teve o custo aproximado de 20 milhões de dólares e requer 120 caminhões para o transporte. E para sustentar essa megalomania a equipe da turnê conta com 196 integrantes fixos de 15 diferentes países e contrata mais 200 trabalhadores locais totalizando um custo de produção aproximado de 750 mil dólares e leva três dias e meio para desmontagem.

Informações técnicas:

Direção de show: Willie Williams

Arquiteto responsável: Mark Fisher

Membrana estrutural - Neil Thomas, Atelier One

Projeto de Engenharia: Hoberman Associates - Ziggy Drozdowski

Fabricação e construção da estrutura de aço: Stageco

Peso total da estrutura de aço: 220 toneladas

Início do projeto: setembro de 2008

Conclusão: Junho de 2009

U2 - 360° Tour no Morumbi (13/04)

Os irlandeses do U2 estiveram este mês em solo brasileiro. Trazendo nada mais nada menos que a atual turnê "U2 360°", que teve início em 2009 e tem bilheteria de mais de 558 milhões de dólares, com cerca de 7 milhões de bilhetes vendidos, e o maior palco já montado para um concerto de todos os tempos, com uma estrutura de aço com 50 metros de altura e cerca de 220 tonelada.

A experiência de estar presente no estádio Morumbi no último dia (13/04) em São Paulo em frente ao "The Claw", como foi apelidado o palco devido a aparência de garras das suas robustas bases, é algo indescritível.

Do show, sob ponto de vista musical, é indiscutível que, com um repertório recheado de sucessos acumulados em seus 35 anos de existência, faz a multidão de cerca de 85 mil pessoas integrarem o coro de vozes.

Com uma entrada triunfal digna de filme em que astronautas vão em direção a nave espacial para uma viagem intergaláctica, Bono, Edge, Adam e Larry sobem ao palco ao som de "Space Oddity" de David Bowie dando partida a uma super viagem, não intergaláctica, mas de muito bom gosto musical e um surpreendente show visual com direito a um telão de LED, com cerca de 1160 metros quadrados e um peso de pouco mais de 54 toneladas, em 360 graus que em determinado ponto do show se desintegra verticalmente em um formato cônico até muito próximo ao palco, que em formato cilíndrico, faz com que corra sob trilhos duas pontes utilizadas pelos músicos para chegarem em um anel, ficando mais perto do público por todos os lados.

Não apenas a estrutura física é algo grandioso, mas a iluminação e sua utilização de forma inteligente torna o show impactante, com direito a troca de cores e texturas da estrutura externa do palco; torre central com luzes similares as de farol de porto; uma gigantesca bola de espelhos no ponto mais alto do palco projetando luz por todo o espaço do estádio; e um curioso microfone em formato de volante de carro com luz vermelha em que Bono utiliza para ficar suspenso em alguns momentos. Sem contar a participação do público com seus celulares e câmeras digitais dando luz em meio à escuridão da multidão.

O show de aproximadamente 2 horas teve muita intensidade musical e emocional por parte dos fãs, que só foi quebrada em um momento curioso com a participação do brasileiro Seu Jorge, que ao toca a música The Model dos alemães do Kraftwerk deixou a maioria do público sem entender o que estava acontecendo, além de péssima performance por parte de Bono e seu convidado, em um dueto de qualidade bem duvidosa. Mas tudo bem, é U2, de certa forma eles podem ter esses momentos de excentricidade, que logo deixada de lado com "Beautiful Day". Eles encerraram o show com dois bis e se despediram do público, deixando tocar nas caixas Elton John, com "Rocket Man".

Set List do show do dia 13 de abril no Morumbi:

Even Better Than The Real Thing

I Will Follow

Get On Your Boots

Magnificent

Mysterious Ways

Elevation

Until The End Of The World

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Pride (In The Name Of Love)

The Model, com Seu Jorge

Beautiful Day

Miss Sarajevo

Zooropa

City Of Blinding Lights

Vertigo [incluiu citação de "It´s Only Rock´n´Roll (But I Like It)" ]

I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight (Remix) [incluiu citação de "Relax", do Frankie Goes to Hollywood]

Sunday Bloody Sunday

Scarlet

Walk On

Bis:

One

Where The Streets Have No Name

Bis 2:

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

With Or Without You

Moment Of Surrender

segunda-feira, 11 de abril de 2011

Iron Maiden em Curitiba - Pra lavar a alma

Fui ver o Iron Maiden em Curitiba. Não, eu não vi o show de POA, estava viajando pela empresa. E fiquei muito chateado de não ter conseguido ver Bruce e cia tocando os clássicos da carreia. Quanto o Véio Fábio me convidou para ir a Curitiba ver o show da nova turnê (Final Frontier Tour) topei na hora!

A trip (gíria bastante utilizada entre os Véios) se inicia em POA. Correria para chegar no aeroporto em tempo. Chegamos em cima do laço para o Check In, mas, no terminal errado! Correria para pegar um taxi e "voar" para o outro terminal! Deu tudo certo. Embarcamos. O céu de POA estava lindo, tudo de bom, pensei. Afinal, POA sempre fecha de manhã por causa da neblina. Mas Curitiba estava fechado, uma hora de atraso :-(.

Chegamos às 10 da manhã em Curitiba. E que cidade massa! Muito limpa e organizada. Ficamos no apartamento do primo do véio Fábio (Valeu a mão!). Visitamos alguns sebos no centro, compramos alguns discos. No fim da tarde começamos a nos arrumar para ir ao show. Eu não tinha nenhuma camiseta do Iron (sim, uma falha no meu guarda roupas), por isso resolvi fazer a minha própria! Peguei uma camiseta que tinha levado para dormir e escrevi de caneta "Iron Maiden" na frente. E sim, todo mundo ficava olhando, afinal eu era o UNICO maluco de amarelo e com uma arte exclusiva na camiseta.

O local do show era muito massa. Era como se fosse a Fiergs em POA. Eles não caíram na besteira de colocar o show em lugar fechado como em POA. Foi a céu aberto, deve ter dado umas 25 mil pessoas. Com exceção da fila enorme, o resto da organização era muito boa. A estrutura do lugar era bem legal (ao contrário do show do Ozzy no Gigantinho). Garantidamente se o Iron fizesse o show na Fiergs em POA ia lotar, mas isso é outra discussão.

Abriram o show com músicas do novo disco. Não conhecia o novo disco ainda e achei as musicas bem legais. Da metade em diante vieram os clássicos. Aí sim, o Véio Jean sabia cantar TODAS. Segue o repertório para avaliação dos solistas desafinados.

"Satellite 15... The Final Frontier"

"El Dorado"

"2 Minutes to Midnight"

"The Talisman"

"Coming Home"

"Dance of Death"

"The Trooper"

"The Wickerman"

"Blood Brothers"

"When the Wild Wind Blows"

"The Evil That Men Do"

"Fear of the Dark"

"Iron Maiden"

Bis:

"The Number of the Beast"

"Hallowed Be Thy Name"

"Running Free"

Eu, chato como sempre, fiquei chateado que no inicio do show o som tava bem ruim. Levaram umas 3 ou 4 músicas para acertar. Deu para ver o Bruce reclamar varias vezes (o microfone dele dava várias microfonias) para o pessoal da mesa e o Steve Harris parecia bem nervoso. Passado isso, som bem melhor, o Bruce anunciou que em um lado do palco estavam sem retorno "- We destroyed them".

O vigor da banda no palco impressiona. Sempre correndo de um lado para outro e agitando a galera. E o Bruce parece um guri. Certamente eu não teria o fôlego que ele tem para correr todo o show. Eu só acho exagerado o Gers, por sinal acho ele totalmente desnecessário na banda. Além de eu achar ele um péssimo guitarrista, acho ridículo aquela macaca loira no canto do palco, mas há quem goste, enfim...

E eu vi o Adrian Smith ao vivo! Esse sim baita guita! Impecável na execução, mostrando tudo que sabe. Os solos dele são disparado os melhores, além dos riffs que são matadores (em 2 minutes to midnight confesso que quase correu uma lágrima). Como já falei várias vezes para meus amigos, para mim a melhor formação do Iron é essa de hoje SEM o Gers.

Sim, o Eddie subiu no palco. O Eddie desta turnê é meio futurista. Um destruidor de planetas dando um ar de Predador. Sei lá, ainda não me acostumei com ele. Mas o fato é que a qualidade dos Eddies que entram no palco vem melhorando, ainda mais comparado com os que eu conhecia dos videos antigos.

Baita show, de lavar a alma de quem não viu o show de POA. Com direito a The Trooper com o Bruce carregando bandeira (por sinal esse palco com as bandeiras no fundo é genial), gritos de "Scream for me Curitiba!" e correrias no palco características da banda.

Da esquerda para direita: Véio Jean, Véio Carlos, Véio Henrique e Véio Fábio

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Ozzy em POA - Tá velho mas tá bom

Fui no show do Ozzy em POA. E me surpreendi positivamente. E muito! Comprei o ingresso com aquele sentimento de "tá velho, mas vou pelo folclore". Mas o show foi animal! No dia do show eu nem estava com tanta pressa de entrar no Gigantinho (como normalmente fico em dia de show). Bem tranquilo, tomando uma ceva e tal, trovando com os parceiros, olhando o movimento...

Faltando 20 minutos me dirigi ao portão, quando eu me deparei com uma fila enorme para entrar no Gigantinho (não sei por que ainda fico bravo com isso, show no Gigantinho é sempre uma zona). Quando chegou na hora da revista entendi o porque da lentidão. Tirei tudo dos bolsos, mostrei para o cara, e o magrão enfiou a mão no meu bolso (Sim, sem perguntar) e tirou do meu bolso uma cartela de remédios e me fez uma cara de "a há! te peguei!". Olhei para aquela cartela de Benegrip e disse "pode ficar, só me deixa passar!". Estavam tirando até os isqueiros da galera! Que troço sem noção! E lá dentro vendendo ceva em latas! Vai entender...

Entrei e o show já estava no final da primeira música. Me postei na arquibancada em um lugar confortável para assistir. Quando me surpreendi com um velho louco colocando fogo no Gigantinho! O carisma do cara é algo! Não deixava a galera quieta um minuto sequer! Até pular ele pulou, uns 10cm do chão! Impressionante!

Quando ele caminhava, parecia uma véia de pantufa, parecia acabado. Mas definitivamente ele é maluco! O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi o seguinte: Será que ele realmente tá acabado ou ele fica se fazendo? Não sei, sinceramente não sei.

Em certas partes do show ele ficava jogando espuma na galera! Sim, ele tinha uma espécie de arma de espumas, como se fosse um extintor. Ele jogava aquilo nele mesmo e

depois na galera. Ficava todo mundo branco. E assim ele fazia o seu momento Trapalhões.

Depois ele atravessava o palco e molhava a cabeça em um balde com água, várias vezes. Na sequência ele pegava esse resto de água e jogava na galera. O Montanha, amigo meu que ficou lá na grade disse que a água era MUITO gelada. Ou seja, o véio tava curtindo um choque térmico no palco.

O massa era ele zoando com os seguranças. Jogava espuma e molhava os caras. No final do show os caras ficavam fugindo do Ozzy que nem uns malucos.

A banda do cara era muito boa. Mas muito boa mesmo! Tudo na cabeça e redondinho. E claro, como de praxe a acustica do Gigantinho não é lá essas coisas, mas deu apra ouvir bem o show. Acho até que a acustica ajudou um pouco. Dizem que o Ozzy anda usando auto-tunning e tal. Sinceramente, de onde eu vi o Show não percebi, e achei a voz dele bem legal para o véio caquético que ele prega ser.

O repertório foi bem variado, tocou várias do disco Paranoid do Black Sabbath e os clássicos da carreira dele. Na minha opinião faltou apenas No More Tears e Perry Mason. Mas um pessoal me falou que ele toca No More Tears em apenas um show da turnê inteira. Não pesquisei para ver se é verdade.

Abaixo segue o repertório:

1. Bark At The Moon

2. Let Me Hear You Scream

3. Mr. Crowley

4. I Don’t Know

5. Fairies Wear Boots

6. Suicide Solution

7. Road To Nowhere

8. War Pigs

9. Shot in the Dark

10. Rat Salad

11. Iron Man

12. I Don’t Want To Change The World

13. Crazy Train

14. Mama, I’m Coming Home

15. Paranoid

E o fato da bandeiras, isso foi engraçado. Não vi o Ozzy com a bandeira do Grêmio, só fiquei sabendo depois (como disse, cheguei atrasado). Mas vi ele com a do Rio Grande do Sul. Na hora achei muito legal e tal, achei que tinha sido indicação da produção pelo fato do pessoal daqui ser bairrista, até porque não apareceu nenhuma bandeira do Brasil no palco. Mas quando soube da bandeira do Grêmio entendi tudo! Avisaram ele da rivalidade, ele pegou a bandeira do Grêmio (que jogaram no palco) e depois pegou a do RS pensando que era a do Inter (só pode!). Depois jogaram uma bandeira do Inter no palco, mas ele nem deu bola, afinal já tinha mostrado uma bandeira de cada time. Mas a corneta ainda assim é válida ;-)

Ozzy é imortal!

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

México, 6 a 19 de fevereiro de 2011

A secura: a primeira coisa que reparamos na cidade é o clima seco. A pele, olhos, boca, nariz, sequíssimos. Usar um “batom hidratante” era tão comum que nem os paulistas e cariocas faziam suas frequentes piadas sobre viadagem. Tô exagerando? Tivemos um colega nosso que teve seu retorno pro Brasil antecipado: foi retirar as lentes de contato e acabou machucando a córnea. Nessa época a temperatura não varia: friozinho de 8 graus de manhã e uma agradável temperatura triplicada à tarde. E sem chuva - parece que chove apenas dois meses por ano lá.

A secura: a primeira coisa que reparamos na cidade é o clima seco. A pele, olhos, boca, nariz, sequíssimos. Usar um “batom hidratante” era tão comum que nem os paulistas e cariocas faziam suas frequentes piadas sobre viadagem. Tô exagerando? Tivemos um colega nosso que teve seu retorno pro Brasil antecipado: foi retirar as lentes de contato e acabou machucando a córnea. Nessa época a temperatura não varia: friozinho de 8 graus de manhã e uma agradável temperatura triplicada à tarde. E sem chuva - parece que chove apenas dois meses por ano lá.Tínhamos bastante trabalho lá, e às noites apenas dava tempo para jantar. Mas conseguimos aproveitar o final de semana. No sábado fomos visitar a Basílica de Guadalupe, com suas diversas igrejas anexadas. Após, fomos em Teotihuacan, cidade em que viveu um povo desconhecido durante o período de 100 a 800 D.C. O povo Asteca, ao descobrir a cidade no meio do mato por volta do século XIV com aquelas duas imensas pirâmides, acreditava ter pertencido aos deuses.

domingo, 19 de dezembro de 2010

Correm os anos, surge o amanhã

Nesse tempo, estive com o Inter nas derrotas e nas vitórias.

Acompanhei o Inter como pude, dentro do estádio, pela TV, rádio ou transmissão pela internet quando estive longe.

E hoje penso, como diz a canção, "nos dias que passei" com o Inter.

Inter de tantas lutas, na cidade, no estado, no país, no continente e no mundo.

Na cidade, já vi quase tudo acontecer nessa rivalidade eterna com o Grêmio.

Eu já vi o Inter perder do Grêmio. Eu já vi o Inter empatar com o Grêmio.

Eu já vi o Inter vencer o Grêmio. De escore mínimo. De 2. De 3. De 4. Já vi o Inter meter até 5, na casa deles.

Eu nunca vi o Inter perder de 5. Gremistas me disseram que já ganharam de 10, há 100 anos, mas eu não vi. Nem eles.

Já vi o Inter eliminar o Grêmio em Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana.

Eu nunca vi o Inter ser eliminado em mata-mata pelo Grêmio.

No estado, já vi o Gauchão ser desdenhado e já vi ser festejado madrugada adentro. Pelos dois times.

Eu já vi o Inter ficar de fora da final do Gauchão.

Eu já vi o Inter vencer o Gauchão. Marcando 8. Dois anos seguidos.

Eu não vi o Inter ser octacampeão gaúcho, mas sei que foi. Mas já vi ser tetracampeão.

Eu já vi o Inter ser campeão de quase tudo que existe pra ser disputado por aí.

Eu sei que ele já ganhou tudo que um time de primeira divisão pode disputar hoje, mas só estou falando do que eu vi.

Eu nunca vi o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando eu nasci ele já tinha três estrelas na camisa.

Mas já vi o Inter ganhar um título nacional.

Tá certo que foi uma Copa do Brasil. E com um minguado 1 a 0. De pênalti. Mas vi.

Eu já vi o Inter escapar do rebaixamento com um gol no final do segundo tempo.

Eu nunca vi o Inter ser rebaixado.

Eu já vi o Inter ser desclassificado na Copa Sul-Americana invicto.

Eu já vi o Inter vencer a Copa Sul-Americana.

Eu já vi o Inter ser eliminado na semifinal da Libertadores nos pênaltis.

Eu já vi o Inter ser eliminado da Libertadores na primeira fase.

Eu vi o Inter ser campeão da América, eu estando a mais de mil quilômetros de distância.

E vi o Inter ser campeão da América, eu estando dentro do Beira-Rio.

Eu vi o Inter campeão da Libertadores vencer o campeão da Sul-Americana de goleada.

Eu já vi o Inter perder do Bragantino, do Glória de Vacaria, do União Rondonópolis.

Eu já vi o Inter ganhar do Boca Juniors, da Internazionale, do Barcelona.

Eu já vi o Inter perder pro campeão da África.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da África.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da Ásia.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da Europa.

(Faltam agora o campeão da Oceania, da América Central e do Norte.)

Eu já vi o Inter vencer o campeão do mundo. Em uma final de Libertadores.

Eu já vi o Inter ser campeão do mundo.

Eu já vi grandes times do Inter, e times que causavam aflição.

Já vi grandes jogadores honrarem a camisa vermelha mesmo sem terem ganho grandes títulos.

E já vi o maior título ser ganho graças a um jogador contestado.

Eu vi jogadores bons em times ruins e jogadores ruins em times bons.

Eu não vi Falcão, não vi Figueroa.

Eu vi jogadores que entraram pra história e jogadores que só lembramos ao pensar em uma determinada época.

Eu vi Taffarel, Aguirregaray, Luís Carlos Winck, Nílson.

Eu vi Caíco, Argel, Célio Silva, Paulinho (que virou McLaren), Leandro (que virou Machado).

Eu vi Gamarra, Enciso, Christian, Fabiano, Dunga.

Eu vi Fernando Baiano, Alex, Nilmar, Sóbis, Fernandão.

Eu vi Adriano Gabiru, Walter, D'Alessandro, Leandro Damião.

Eu vi tantos outros que eu não vou lembrar, e outros que eu lembro e é melhor nem citar.

Torci por todos, por igual. Fosse lutando para não cair, para classificar ou para conquistar o título.

De tudo isso que eu já vi, o que eu sei é que o que o Inter mais me deu na vida foi emoção.

Como se diz, o amargo das derrotas ensina a sentir o doce das vitórias.

Pode ser clichê, mas olhando para trás, eu vejo o quanto isso é verdade.

Olhando pra frente, o que eu sei é que o futuro não será diferente:

novas tristezas virão, e muito mais alegrias.

Quanto a mim, é como diz a canção:

Inter, estarei contigo. Tu és minha paixão. E definitivamente, não importa o que digam.

E que venha o próximo ano, o próximo campeonato, e depois desse o outro, e o outro, e o outro...

"Correm os anos, surge o amanhã."

quarta-feira, 24 de novembro de 2010

Follow-up: Série D, um ano depois

Más notícias: o São Raimundo do Pará e o Alecrim do Rio Grande do Norte, os finalistas da Série D 2009 foram rebaixados da Série C e estarão de volta à Série D ano que vem.

Já o Macaé teve melhor desempenho, e quase subiu para a Série B, ficando em quinto lugar no campeonato e torcendo para uma condenação do Ituiutaba no STJD, que acabou não acontecendo. O quarto representante da Série D 2009 na Série C 2010 foi a Chapecoense, que acabou ficando em sétimo lugar.

E quem estará na Série D ano que vem junto com São Raimundo e Alecrim será o Juventude de Caxias do Sul, time esse cujos reservas perderam um jogo-treino pro time dos funcionários da Marcopolo... sorte deles que não tem Série E.

Na Série C de 2010, subiram o Salgueiro (PE), o Criciúma (SC), o Ituiutaba (MG) e o grande campeão foi o ABC de Natal (RN). Curiosamente, com um time campeão e outro caindo, o Rio Grande do Norte ficará sem representante na Terceira Divisão. Na Série D, subiram o Araguaína de Tocantins (que será o representante em série mais elevada do estado mais jovem da nação), o Madureira (RJ), o América (AM) e o campeão foi o Guarany de Sobral (CE).

Para encerrar a resenha, vale comentar que a Série D deste ano contou com o Potiguar de Mossoró, o "time do coração em âmbito municipal" do nosso comentarista Sérgio Medeiros, que encerrou a competição em último lugar com zero pontos. Mas eu tenho fé que o Juventude ano que vem vai superar essa marca com um saldo de gols menor!

sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 4 – Outras incursões musicais...

Fechamos a série, este último foca algumas extravagâncias de Paul, que desde a época dos Beatles, sempre gostou de experimentar coisas diferentes. Utilizando pseudônimos ou não, ele forma alguns projetos paralelos:

Sob o nome de The Fireman (parceira de Paul McCartney com Youth), sai Strawberry Oceans Ships Forest (1993) e Rushes (1998), bons álbuns de música eletrônica, com muito pouco vocal. Basicamente são aquelas musiquinhas de se ouvir naqueles lugares lounge, com paredes pretas, sofás brancos e meia-luz colorida. Em Rushes, temos a ousada Fluid, com sons orgásmicos.

Recentemente veio Electric Arguments (2008), em que Macca soltou o verbo, cantando bastante. O interessante deste último é que Paul foi pro estúdio sem nada pronto: em 13 dias separados, compôs e gravou as 13 músicas, uma para cada dia. O resultado foi muito bem recebido pela crítica, e nos shows atuais, Macca toca duas músicas: Sing the Changes e Highway.

Além desses, também temos Liverpool Sound Collage (2000). Não escutem isso que é uma porcaria. Até tenho vergonha de dizer que é um disco do Macca, Youth e uma de minhas bandas favoritas: Super Furry Animals. Twin Freaks (2005) são vários remixes (no mau sentido) de várias músicas do Paul, para quem é fã até vale a pena escutar, e para quem não é fã... qual é o seu problema?

Limito-me a referenciar um especialista: Celso Loureiro Chaves, coluna “Macca Clássico” da ZH de sábado passado. Como a ZH tá deveras fresca em liberar o seu conteúdo na internet, farei o favor de lhes transcrever algumas palavras do homem aqui (espero não ser processado!):

(...) e o Macca clássico? Vale?

Liverpool Oratório (1991) – (...) tem suas longuices e seus excessos de açúcar aqui e ali, mas que diachos... nas longuices se dorme e açúcar em música é pecado que se pode cometer de vez em quando.

Standing Stone (1997) – (...) Quem mandou Sir Paul tratar em música a evolução da humanidade? Em uma palavra – esse oratório é insuportável.

Ecce Cor Meum (2001) – (...) é de longe o mais nobre. Nele, ao que se diz, o compositor deixou de lado os inúmeros colaboradores que orquestravam, poliam, davam forma final aos seus pensamentos e decidiu fazer tudo – do texto à orquestração.

Deixei de lado os albuns Ao Vivo, dos quais recomendo o último Good Evening New York, lançado no ano passado em CD e DVD. São duas horas e meia de show em que o cara não para nem pra tomar água. O Unplugged (1991) também vale a pena, é daquela época que esse formato tinha o som verdadeiramente cru, à la sarau. Outros shows também são bons, e você pode encontrá-los por preços módicos nas Multisons da vida.

E também deixei de lado as poucas (em relação ao tamanho da obra do cara) coletâneas, mas recomendo o ...All The Best, coletânea que é um referência do que Paul fez de bom desde a dissolução dos Beatles até 1987. Foi bastante útil pra mim que nunca fui fã de Wings. Eu tenho a impressão de que outra coletânea (um CD duplo?) virá em breve. Como viram nesses quatro posts, o cara tem bastante material pra fazer uma compilação bem fina.

Era isso, turma! Nos encontramos Domingo no Gigante. Até lá!

quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 3 – mid 90’s - hoje

Sim, o velho Paul estava de volta. Flaming Pie (1997) torna-se um marco da carreira do Macca. Com direito até a uma jam com Ringo Starr, Paul volta a lançar um álbum daqueles que é impossível dizer que alguma música é ruim. A confiança da crítica na obra de Paul volta para nunca mais findar. Ele mesmo diz que boa parte da inspiração veio da imersão no material dos Beatles feito durante o Beatles Anthology.

Sim, o velho Paul estava de volta. Flaming Pie (1997) torna-se um marco da carreira do Macca. Com direito até a uma jam com Ringo Starr, Paul volta a lançar um álbum daqueles que é impossível dizer que alguma música é ruim. A confiança da crítica na obra de Paul volta para nunca mais findar. Ele mesmo diz que boa parte da inspiração veio da imersão no material dos Beatles feito durante o Beatles Anthology.Linda McCartney falece no ano seguinte.

Definitivamente Paul reassume seu compromisso com o Rock, gravando Run Devil Run (1999) com David Gilmour e Ian Paice, uma compilação de 15 faixas contendo apenas 3 músicas próprias e o resto, covers de antigos clássicos do rock. O disco foi gravado em três dias e ficou bem legal.

Driving Rain (2001) é um bom disco! O primeiro gravado com ajuda da banda que lhe acompanha atualmente nos shows, é acelerado com a faixa-título, pulsado com Tiny Bubble, meloso com Magic e Heather, e bem pesado com Rinse The Raindrops, que tem quase dez minutos de duração.

Driving Rain (2001) é um bom disco! O primeiro gravado com ajuda da banda que lhe acompanha atualmente nos shows, é acelerado com a faixa-título, pulsado com Tiny Bubble, meloso com Magic e Heather, e bem pesado com Rinse The Raindrops, que tem quase dez minutos de duração.

Chaos and Creation in the Backyard (2005). Minha avaliação deste album não é das melhores. Apesar de elementos criativos, me parece que a obra ficou mais simplória do que deveria – e com muitas cadências deceptivas (acordes trocando de maior pra menor) – seria o prenúncio da separação com Heather Mills?

Memory Almost Full (2007). Consistente e muito mais recheado do que o seu predecessor, passou a fazer parte da lista dos melhores discos do Paul, em que ele voltou a pedir ajuda pra sua atual banda para metade das músicas. O disco também foi muito bem recebido pela crítica e Paul não deixa nenhuma dúvida de que há tempos ele consegue consolidar a sua liberdade criativa com o gosto do público.

Memory Almost Full (2007). Consistente e muito mais recheado do que o seu predecessor, passou a fazer parte da lista dos melhores discos do Paul, em que ele voltou a pedir ajuda pra sua atual banda para metade das músicas. O disco também foi muito bem recebido pela crítica e Paul não deixa nenhuma dúvida de que há tempos ele consegue consolidar a sua liberdade criativa com o gosto do público.

Acabou? Que nada! Tem mais um post...

quarta-feira, 3 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 2 – Dos 80’s a mid 90’s

1980

1980 Emendando com o final do último post: ...mas o pior ainda estava por vir! A história com o Wings acaba, e McCartney volta pro estúdio sozinho com sua esposa e lança McCartney II, um disco gravado em casa, muito ruim - só Coming Up se salva – e que me representa um grande trauma de adolescência que tive ao botar essa pizza preta para tocar na vitrola depois de muito tempo escolhendo o disco ali no “Zaffari” de Canoas (na época que comprei, circa 1991, não tinha essa de baixar na internet pra ver qual é que é...).

E eis que ocorre um fato importante: John Lennon morre. Agora torna-se um desafio lançar um disco de verdade, visto que todas as atenções e críticas voltarão-se a ele...

...e depois de passar o ano de 81 inteiro planejando e conectando-se com suas redes sociais (méritos dele, naquela época não tinha orkut, facebook...), Macca tem um surto de grandeza e grava Tug of War em Montserrat com participações de Ringo Starr, Steve Gadd, Stanley Clarke, Carl Perkings e Stevie Wonder – e uma “little help” de George Martin. Em paralelo, a Beatlemania reacende fazendo seu vigésimo aniversário. Excelente álbum, com grandes composições. Mas foi fogo de palha pois...

...voltaram as vacas magras. Pipes of Peace, Give My Regards To Broadstreet (aproveitando a volta da Beatlemania) e Press To Play. Particularmente adoro este último, mas apenas por motivos nostalgísticos – comprei o K7 (foto ao lado) naquela clássica Tabacaria Central da Rua Grande em São Leo (lembram que tinha uma seção de discos ao fundo?). Gastei essa fita no walkman.

Estes álbums têm um componente piorador que é a inadequada inclusão de música eletrônica, típica dos oitenta. Pra não dizer que não tiveram coisas boas, cito as baladas No More Lonely Nights e Once Upon a Long Ago. A primeira delas tem um solo primoroso de David Gilmour - é impressionante ver esse cara fazer mágica em seis compassos e meio, além das demais pinceladas no resto da música.

Dois álbuns “Mais pra bom do que pra médio”: começando a largar mão das péssimas influências dos anos 80, sai Flowers in the Dirt, disco que eu gosto bastante: na época de seu lançamento, tinha recém ganho toda a discografia dos Beatles de Natal e estava muito empolgado com a vinda de Paul ao Brasil, que não pude presenciar. Isso fez parte da volta das grandes turnês mundiais – entrando no Guinness Book of Records com um dos shows no Maracanã que registrou 184 mil pessoas.

Em 93 lança Off The Ground, onde é clara a tentativa de voltar às raízes roqueiras: ouçam Looking For Changes. A utilização de instrumentos sonoramente falsificados dessa vez diminuiu drasticamente. E as coisas viriam a melhorar cada vez mais...

terça-feira, 2 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 1 – Os anos 70

1970-early 1973

Praticamente junto com a dissolução oficial dos Beatles, Macca lança ainda em 1970 um álbum chamado simplesmente McCartney. O que dá a impressão de que todas as “sobras” que ele não tinha coragem de mostrar aos Beatles, ele resolveu mostrar ao resto do mundo. As grandes exceções são Junk e Maybe I’m Amazed, duas canções excepcionais que destoam das demais, não pelo estilo de gravação, mas por sua qualidade musical em si.

Praticamente junto com a dissolução oficial dos Beatles, Macca lança ainda em 1970 um álbum chamado simplesmente McCartney. O que dá a impressão de que todas as “sobras” que ele não tinha coragem de mostrar aos Beatles, ele resolveu mostrar ao resto do mundo. As grandes exceções são Junk e Maybe I’m Amazed, duas canções excepcionais que destoam das demais, não pelo estilo de gravação, mas por sua qualidade musical em si.

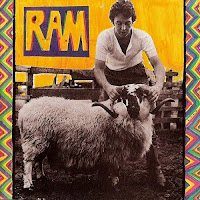

No ano seguinte veio Ram, um disco mais elaborado em termos

No ano seguinte veio Ram, um disco mais elaborado em termos  melódicos mas que também não agradou muito como um todo – eu fico imaginando os críticos na época, comparando com os discos dos Beatles... e no mesmo ano temos o primeiro disco da banda Wings, chamado Wild Life: um disco cru (cinco músicas foram gravadas em um só take) e bem fraco. Meu sogro diz que, na época, juntou uma boa grana pra comprar esse disco - acho que ele merecia um pouco mais pelo suor...

melódicos mas que também não agradou muito como um todo – eu fico imaginando os críticos na época, comparando com os discos dos Beatles... e no mesmo ano temos o primeiro disco da banda Wings, chamado Wild Life: um disco cru (cinco músicas foram gravadas em um só take) e bem fraco. Meu sogro diz que, na época, juntou uma boa grana pra comprar esse disco - acho que ele merecia um pouco mais pelo suor...

Depois de 72, o primeiro ano da carreira profissional do Macca sem lançar um álbum, em 73 ele muda o nome da banda para Paul McCartney & Wings e lança Red Rose Speedway, que tem um grande lado A e um lado B “just fine”. A crítica aos poucos volta a respeitar o ex-beatle.

Depois de 72, o primeiro ano da carreira profissional do Macca sem lançar um álbum, em 73 ele muda o nome da banda para Paul McCartney & Wings e lança Red Rose Speedway, que tem um grande lado A e um lado B “just fine”. A crítica aos poucos volta a respeitar o ex-beatle.

Late 1973

Depois do grande sucesso do compacto Live and Let Die, tema do filme homônimo bondiano, Macca prepara um novo álbum para ser lançado. A Nigéria é escolhida dentre os estúdios da EMI disponíveis. Na véspera da viagem, dois membros cuzões fogem debaixo das asas e Macca, sua esposa e Denny Laine, gravam sozinhos o álbum Band on the Run, que viria a ser o mais importante da carreira do Wings. Consistente e com grandes músicas como a faixa-título, Jet, Let Me Roll It e Mrs Vandebilt, que Paul perpetua em seus shows até hoje. É um grande disco, apesar de ser ele mesmo que toca bateria. ;)

Depois do grande sucesso do compacto Live and Let Die, tema do filme homônimo bondiano, Macca prepara um novo álbum para ser lançado. A Nigéria é escolhida dentre os estúdios da EMI disponíveis. Na véspera da viagem, dois membros cuzões fogem debaixo das asas e Macca, sua esposa e Denny Laine, gravam sozinhos o álbum Band on the Run, que viria a ser o mais importante da carreira do Wings. Consistente e com grandes músicas como a faixa-título, Jet, Let Me Roll It e Mrs Vandebilt, que Paul perpetua em seus shows até hoje. É um grande disco, apesar de ser ele mesmo que toca bateria. ;)

1976-1979

Ainda junto com o Wings saíram Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, London Town e Back to The Egg. O melhorzinho é o primeiro e, espremendo todos eles, dá pra tirar Listen to What The Man Said, Silly Love Songs e Let ‘Em In, sucessos medianos. Como isso aconteceu eu não sei, mas o grande Macca entrou na onda de fazer-o-que-queria e deixou a coisa degringolar. É um direito dele, mas fico com saudades das saudáveis competições musicais com John Lennon (um lançava Strawberry Fields, o outro vinha com Penny Lane...). Mas o pior ainda estava por vir, como verão no próximo post...

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

Incertezas, parte 2: compor

Compor pra mim sempre foi algo natural. Tão natural que a gente não chamava de "compor", a gente chamava de "fazer música". E não digo isso no sentido de que eu me sinta um compositor nato ou qualquer bobagem dessas -- digo no sentido de que fazer música era algo que fazia parte da minha vida desde antes de eu começar a fazer música.

Graças ao meu irmão mais velho Jorge, o rock sempre circulou dentro de casa. Tem foto minha com 4 anos de idade imitando o Gene Simmons na festinha de aniversário. Eu lembro de fugir com medo pelos corredores da casa quando ouvia a introdução de Iron Man do Black Sabbath. Num canto empoeirado da antiga casa talvez ainda exista uma fita VHS com uma filmagem mostrando eu com uns 5 ou 6 anos ouvindo o Alive II. Eu lembro de quando o Appetite for Destruction chegou lá em casa. O lançamento do sucessor do Slippery When Wet (ou melhor, a dia da chegada do disco lá em casa) foi um momento mais esperado pra mim do que a noite de Natal (eu lembro que no primeiro dia Jorge não me deixava encostar no vinil zero-quilômetro do New Jersey). Lembro de me divertir com as maluquices do A Farewell to Kings, o único vinil do Rush que tinha lá em casa, que eu achava que faria uma boa trilha sonora para um filme de ficção científica, junto com o Rendez-Vous do Jean-Michel Jarre.

E além de ouvir as músicas das bandas, eu ouvia as músicas que o Jorge fazia, junto com o amigo-de-fé irmão-camarada dele, o Gustavo. Meu pai era muito bravo e não deixava os amigos do Jorge sequer entrarem lá em casa, porque dizia que eram "más influências". Assim, eu só conhecia o Gustavo pelas vezes que eu atendia a porta olhando pela sacada quando a campainha tocava ("Teu irmão tá aí?") e pelas fitas cassete das gravações dele com o Jorge.

Meu irmão tinha 18 anos (eu tinha 9). As gravações eram caseiras, coisa feita com aparelho de som com microfone embutido e os botões REC e PLAY. Um ou dois violões (o Jorge não tinha instrumento nessa época, mas aprendia a tocar na casa dos amigos), duas vozes. E as músicas. As músicas... bem, as músicas eram muito boas! Melodias e refrões cujos trechos eu me lembro até hoje, cantadas num inglês às vezes cambaleante (que eu não fazia ideia na época, e que eles mesmos viriam a corrigir poucos anos depois). Um monte de músicas de três minutos cada, enchiam uma fita, que eu escutava over and over and over. "While Alcohol Rules", "Present/Future/Past" e aquela que tinha tudo pra ser o single, "Easy to say" (os vocais em harmonia do refrão tocam na minha cabeça agora).

Eu gostava daquelas músicas tanto quanto eu gostava das músicas das bandas dos discos. Eu ouvia aquela fita e conseguia imaginar as músicas tocadas com baixo, guitarra e bateria, com toda a super-produção de estúdio dos anos 80, assim como alguém que lê um livro consegue imaginar a ambientação de um palácio. E eu imaginava que as músicas dos discos nasciam do mesmo jeito que as músicas do meu irmão e do amigo dele. Uma ideia, um violão, escolhe os acordes e a letra, sai tocando, e era isso. Sem grandes mistérios.

Quando eu tinha 10 anos o Jorge passou seis meses nos Estados Unidos e quando voltou, trouxe um violão e uma guitarra. Assim como eu aprendi a programar com o computador que o pai comprou pra ele, ali então eu de novo filei o brinquedo do irmão mais velho e comecei a brincar com os instrumentos. (Ele até trouxe um tecladinho de brinquedo pra mim, que eu usei bastante até mas nunca levei muito a sério... só olharia pras teclas de novo muitos anos depois.) Não demorou muito e eu já estava me virando com os acordes, escolhendo as músicas pra tocar nas revistinhas que não tivessem pestana. Quando me perguntam, eu digo que aprendi a tocar oficialmente aos onze anos.

Eu não lembro do dia exatamente, é um daqueles casos que tu lembra da lembrança tantas vezes que não consegue mais lembrar do fato original, mas um dia, acho que com 12 anos, o Jorge me viu tocando e perguntou como quem não quer nada: "tu só fica aí tocando acordes e nunca faz nada? Faz uma música." Ele nem lembrava mais de ter dito isso quando, dias depois eu bati na porta do quarto dele pra mostrar a música que eu tinha feito. Desse dia eu me lembro bem. Ele se surpreendeu que eu não só tinha feito a música, mas também já tinha uma letra, e em inglês (no melhor que eu podia fazer à época). O mais curioso foi a avaliação que ele fez da música, que na ocasião não fez absolutamente nenhum sentido pra mim: "parece os sons dessas bandas de Seattle que tão aparecendo", sendo que eu nunca tinha ouvido nenhuma delas (imagine se algo do tipo entraria dentro do templo do hard rock que era a nossa casa) e já me achava no lucro por saber aos 12 anos de idade que Seattle era uma cidade dos Estados Unidos.

Depois dessa primeira (chamada "Walkin' Alone", assim mesmo, com a típica apóstrofe dos títulos da época, e que eu ainda me lembro como se toca) não tardaram a aparecer outras. Umas que eu lembro, outras que não. Eu lembro que eu fazia muita música, e jogava muita música fora. Folhas e folhas com letras e acordes. Acho que foi mais ou menos aos 16 anos que eu percebi um fenômeno: até então, eu quase sempre achava as minhas músicas legais quando fazia e um lixo seis meses depois. As músicas não sobreviviam ao meu amadurecimento, que é tão acelerado nessa época. Mais ou menos por essa idade, lá pro fim do segundo grau, que as coisas começaram a mudar, e eu comecei a conseguir fazer uma música e incrivelmente continuar gostando dela.

Eram todas coisas muito simples. Das que eu lembro, a maioria era um festival de clichês dos estilos que eu cresci ouvindo. Mas o segundo grau foi a época em que eu conheci de Led Zeppelin a Dream Theater (idade em que eu comecei também a apresentar bandas pro meu irmão... teria sido DT a primeira?) e a minha paleta de referências foi aumentando. Junto, o meu conhecimento de teoria (muito desorganizadamente) e de inglês, devorando as GuitarWorld que o Jorge comprava.

Nessa época o Jorge tinha uma banda, acho que a primeira que eu lembro de ver ele ensaiando seguido e produzindo material desde os tempos com o Gustavo lá atrás. E assim como eu ouvia aquelas fitas de violão de voz com 9 anos, com uns 15 eu ouvia as gravações dos ensaios da For Business, a banda dele com o Skizo e o Feijão. Guitarra, bateria e baixo, agora assim, a coisa realmente soava como uma banda, não precisava imaginar. As músicas eram menos numerosas, mas ainda eram boas. Um som mais pesado, riffs memoráveis. "Love Don't Fall From Grace". "Skizomotion", a instrumental. Uma lástima eu não ter conseguido ver nenhum show deles, mas acho que não foram muitos, mesmo.

Com 16 anos eu tive minha primeira banda propriamente dita, com os colegas do terceiro ano do segundo grau -- Christian, Serginho, Israel e eu --, tocando covers pop toscas, baseados naquela ideia de que "essas são as músicas que a gente tem que tocar pra conseguir tocar nos lugares". Foi um bom aprendizado, especialmente as dicas do pai do Christian que me ensinava como fazer harmonia nos backing vocals -- esses dias lembrei da primeira vez que cantei harmonia em três partes, num ensaio dessa banda, e do arrepio que me deu.

No ano seguinte o Christian se mudou pra Brasília e ficamos nós três. A banda mudou de nome e começamos a tocar músicas próprias, ou seja, as que eu vinha fazendo. Foram quatro anos fazendo músicas e fazendo ensaios todo domingo. E nunca fizemos um show propriamente dito. Na época, achei a coisa toda uma grande decepção, mas esse sim foi o grande aprendizado da minha vida em fazer música: a rotina de fazer, tocar, testar, treinar, mudar, aprimorar... a banda nunca saiu da garagem porque o repertório ficava sempre evoluindo e nós nunca chegávamos nas tais "duas horas de material": as músicas mais velhas eram abandonadas à medida que ficavam muito fracas perto das músicas mais recentes que eram bem melhores. Fiquei lembrando agora das músicas dessa época que ficaram pra trás. "Don't Give Up", "Before It Falls"... é engraçado, todas têm alguma coisa ou outra a que eu ainda tenho apreço. São dessa época também "Yesterdays and Tomorrows", que na época eu considerava a minha "obra prima" (e que ainda é uma das minhas músicas preferidas, embora muito pouca gente tenha ouvido), "The Third Stream", "Crossfire".

Acabou a banda, como as bandas acabam, e no ano seguinte, 2001, eu fui tocar teclado numa banda de rock progressivo, a Sky Garden. Todo mundo na banda tocava melhor do que eu, o que era ótimo pra me impelir a melhorar. As covers ficavam muito boas mesmo (guitarras, baixos e baterias idênticos; os teclados eu fazia o meu melhor, o que nem sempre era suficiente; os vocais eram muito bons, mas é claro que nunca ficam "idênticos" como o pessoal das covers tanto almeja). O ambiente dos ensaios era bem criativo até, as jam sessions eram inigualáveis: sempre achei que eles relevavam a minha falta de técnica tocando porque eu compensava com a maluquice criativa na hora das jams. No papel a intenção era passarmos a fazer sons próprios. Eu tinha receio em trazer pra banda as músicas que eu já tinha prontas -- principalmente, por medo que eles achassem elas ridículas. O que aconteceu é que nós nunca conseguimos terminar uma música: muitas ideias dispersas, e um desentendimento constante sobre o rumo que a banda deveria tomar. E mais uma banda que se separou, e dessa vez realmente foram por causa das tais "diferenças criativas".

Depois dessa fase de muito aprendizado, muitos riffs e nenhuma música inteira, eu passei um bom tempo sem tocar com banda, e algo estranho aconteceu. Cada vez era mais difícil fazer uma música. Pra cada ideia musical que rolava, eu já ficava planejando e arquitetando todo um arranjo, pensando se conseguiria bolar o sem-número de partes que eu achava que a música deveria ter, e fazê-las todas coerentes entre si. Eu me sentia pressionado pra tentar superar, aos meus olhos, "Yesterdays and tomorrows". Eu sinceramente tinha medo de nunca mais conseguir fazer uma música tão boa quanto aquela, e nem nada melhor.

Eu lembro que eu tinha uma frase no piano -- uma sequência de acordes com uma melodia em cima -- que eu achava que seria digna de construir uma bela música em volta, que serviria como a pedra fundamental. Na época eu ainda estava tentando encontrar pessoas pra montar uma banda nova, junto com outros dois amigos que também saíram da Sky Garden e queriam fazer música comigo. Cheguei a gravar em 2002 um improviso de 2 minutos baseado nesse "tema mágico", que na época eu pensava em transformar em tema central de uma música de uns 20 minutos de duração. Eu mostrava isso como demo na hora de convidar as pessoas a tocar junto, mas nunca conseguimos juntar as pessoas pra fazer a banda. Eu tenho essa gravação até hoje, se chama "Color Bleed".

Depois do fracasso em montar a banda eu de novo me desiludi e fiquei um tempo parado sem nem procurar nada. O Jorge então me convidou pra banda nova que ele estava fazendo, Tilt. A banda de novo era com o Skizo e o Feijão, ou seja, seria como a For Business mais eu no teclado. Com quinze anos minha vontade não realizada era apenas ver eles tocando; oito anos depois, lá estava eu tocando junto.

Mas o som era bem diferente. As músicas eram novas. Meu irmão estava numa fase inspirada de novo, depois de muito tempo. Dessa vez eram em português; acho que num esforço pra tornar as músicas "mais acessíveis" (pra quem?). Nessa banda eu aprendi o prazer de tocar músicas próprias escritas por outra pessoa: é realmente diferente de tocar covers. Mesmo não tendo feito a música, eu sentia que estava contribuindo, com as minhas partes de teclado, e não havia a sensação chata de estar "imitando alguém". A banda durou um tempo, gravamos algumas das músicas (embora algumas das minhas preferidas, como "Entre o Bem e o Mal" e a instrumental "Game Over/Point of No Return" tenham ficado de fora... lástima). Chegamos a fazer uns shows, mas o que eu guardo da banda foram em primeiro lugar os ótimos ensaios, e depois a experiência de gravar e o aprendizado de mixar a demo eu mesmo.

De lá pra cá as pausas entre as bandas ficaram cada vez mais longas. Só fui ter uma banda de novo no Rio de Janeiro em 2006, onde de novo toquei covers e próprias de outras pessoas. Cheguei a tentar começar a fazer uma música pra contribuir pra banda, mas de novo, como tinha acontecido uma vez na Tilt, e tinha acontecido antes na Sky Garden, o processo de passar pra banda as minhas ideias sempre era altamente problemático -- de repente eu me pegava fazendo coisas altamente intrincadas que travavam o ensaio totalmente: eu complicava demais. Hoje eu olho e penso que era receio de chegar com algo muito simples e considerarem as minhas ideias bobas. Aí aparecia eu com os contrapontos com uma voz em 7/8 e a outra em 6/8...

Por essa época eu resolvi romper com a doutrina da quebradeira e comecei a deliberadamente simplificar as minhas músicas... até pra ver se eu conseguia voltar a terminar alguma! Resignado por não ter banda pra tocar, comecei a gravar umas demos em casa, montando arranjos gravando todas as partes com a guitarra e o teclado toscamente. Nessa época eu fiz "Ever Know" e "Matte Painting Skyline" (que nasceu pra ser uma música pesada pra banda no Rio e depois mudou totalmente de característica).

Ao mesmo tempo, eu continuava com algumas ideias pendentes. Vez que outra eu retornava àquela ideia "Color Bleed" e fazia mais algum pedacinho pra encaixar, como se estivesse construindo um quebra-cabeça ao longo dos anos. Mais antiga que essa ainda, era uma sequência de cinco notas em 7/8 e seis em 4/4 que eu vim carregando na cabeça desde os tempos da primeira banda de músicas próprias. Acho que foi no Rio, uns seis anos depois, que consegui terminar a música, que ganhou o nome de "Untrue".

Voltei pro Rio Grande do Sul, vieram novos projetos de banda, mas esses de covers. Excelentes momentos, mas que afastavam cada vez mais o meu "tocar música" daquilo que eu sempre tive como o meu pensamento central em relação à música, que era "fazer música". Ao mesmo tempo, eu vinha percebendo como pensar em fazer música era algo cada vez mais complicado pra mim -- parecia outra vida os tempos em que eu produzia despreocupadamente, jogando músicas fora a cada seis meses e fazendo outras até gostar. Agora as músicas haviam virado grandes catedrais que eu esculpia pedrinha por pedrinha e que nunca ficavam prontas, em busca de uma perfeição no meu próprio julgamento subjetivo. E pior ainda, isso tudo sendo um processo mental solitário -- ninguém nunca ouvia essas músicas inacabadas, que pra todos os efeitos eram ainda músicas imaginárias. Eu me sentia por vezes afundado em um processo criativo intenso, amadurecendo como músico e todo esse papo... mas nunca ninguém ouviu nem sequer qual era o tipo de música que eu tinha em mente.

Lá pelo meio de 2008, época do fim da Fink Ployd, eu pedi ao Coutinho a chance de gravar minhas músicas no estúdio dele. Não sabia direito nem como propor uma coisa dessas, mas estava disposto a fazer nos termos que ele achasse adequado. Pra minha surpresa, ele abraçou o projeto como forma de aprendizado mútuo, meu como compositor/arranjador/intérpete (todas essas palavras bonitas), e ele como engenheiro de som/produtor. Aos poucos, no ritmo do nosso tempo livre, as músicas foram nascendo. Fui chamando os amigos dos tempos de Fink Ployd e Flaming Pie para gravar partes. A qualidade das contribuições deles era tão grande que acabamos regravando muita coisa que eu havia inicialmente gravado eu mesmo. Um CD inteiro foi nascendo.

Com as gravações, por um tempo fazer música voltou a ser um processo dinâmico pra mim. Como o próprio nome diz, gravar tem a propriedade de te fazer tomar uma decisão que vai ficar ali "gravada", então muitos nós mal atados que as músicas tinham enquanto estavam só na minha cabeça tinham que ser resolvidos de uma vez. Cheguei a bolar a melodia do refrão da faixa 1 enquanto dirigia no caminho entre a casa e o estúdio, berrando feito um louco na BR, "'cause in every fraaame, it's always there!"

Mas já se vão quase dois anos. No final do ano passado tentei organizar uma banda junto com o pessoal mais envolvido no CD pra tocar as músicas, mas a demora da coisa como um todo desanimou todo mundo. O CD está quase pronto. 99% gravado -- estaria pronto se eu não estivesse sendo um chato e insistindo em gravar uma harmonia extra de backing vocals pro final de uma das músicas. Acho que ninguém aguenta mais o processo, as músicas já estão "velhas" e nem se terminou de mixar. (Se já parece estar assim pra eles, imagine pra mim, que convivo com essas músicas dentro da cabeça há vários anos mais.) A maioria da gurizada já partiu pra outra. Alguns de nós pensamos em tentar de novo fazer a tal coisa da banda pra tocar essas músicas, mas tá complicado.

Às vezes eu fico pensando no propósito disso tudo. É muito esforço, as músicas por vezes martelam a cabeça quase como uma paranóia. Nunca vê-las terminadas, nunca tocá-las, é uma frustração constante. Compor parece ser a cada dia mais complicado, agora que deixou de ser "fazer música" e virou "compor" e a gente se torna cada dia mais exigente com a própria produção. Ao mesmo tempo, eu mostrei pra algumas pessoas essas músicas gravadas, e a música preferida é frequentemente a única das realmente antigas que eu incluí, a que eu escrevi com 18 anos.

Estava hoje pensando nesse assunto. Pensando no meu irmão, em como aprendi a fazer música vendo ele fazer e como com o passar dos anos ele parecia ter períodos de "entressafra" cada vez mais longos, e como eu pensava que isso era um desperdício, que quando ele sentasse pra fazer músicas de novo ele faria músicas tão legais quando aquelas que ele fez lá atrás e que eu adorava. Lembrei do velho amigo dele, o Gustavo, a quem parecia se passar o mesmo. Lembrei de uma música fantástica que ele fez há muitos anos chamada "Night and Day", e me perguntei porque não haviam outras mais assim depois dessa. Fiquei me perguntando se com o passar dos anos a pessoa vai perdendo esse ímpeto e se estava pra chegar a minha vez.

Aí eu liguei o computador às 11 e meia da noite e tinha um email do Jorge com um mp3 anexado: "E aí guri... saca essa vinheta que eu espero que um dia vire um som..."

Um riff novo, e o som é animal. A música vive.