domingo, 19 de dezembro de 2010

Correm os anos, surge o amanhã

Nesse tempo, estive com o Inter nas derrotas e nas vitórias.

Acompanhei o Inter como pude, dentro do estádio, pela TV, rádio ou transmissão pela internet quando estive longe.

E hoje penso, como diz a canção, "nos dias que passei" com o Inter.

Inter de tantas lutas, na cidade, no estado, no país, no continente e no mundo.

Na cidade, já vi quase tudo acontecer nessa rivalidade eterna com o Grêmio.

Eu já vi o Inter perder do Grêmio. Eu já vi o Inter empatar com o Grêmio.

Eu já vi o Inter vencer o Grêmio. De escore mínimo. De 2. De 3. De 4. Já vi o Inter meter até 5, na casa deles.

Eu nunca vi o Inter perder de 5. Gremistas me disseram que já ganharam de 10, há 100 anos, mas eu não vi. Nem eles.

Já vi o Inter eliminar o Grêmio em Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana.

Eu nunca vi o Inter ser eliminado em mata-mata pelo Grêmio.

No estado, já vi o Gauchão ser desdenhado e já vi ser festejado madrugada adentro. Pelos dois times.

Eu já vi o Inter ficar de fora da final do Gauchão.

Eu já vi o Inter vencer o Gauchão. Marcando 8. Dois anos seguidos.

Eu não vi o Inter ser octacampeão gaúcho, mas sei que foi. Mas já vi ser tetracampeão.

Eu já vi o Inter ser campeão de quase tudo que existe pra ser disputado por aí.

Eu sei que ele já ganhou tudo que um time de primeira divisão pode disputar hoje, mas só estou falando do que eu vi.

Eu nunca vi o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando eu nasci ele já tinha três estrelas na camisa.

Mas já vi o Inter ganhar um título nacional.

Tá certo que foi uma Copa do Brasil. E com um minguado 1 a 0. De pênalti. Mas vi.

Eu já vi o Inter escapar do rebaixamento com um gol no final do segundo tempo.

Eu nunca vi o Inter ser rebaixado.

Eu já vi o Inter ser desclassificado na Copa Sul-Americana invicto.

Eu já vi o Inter vencer a Copa Sul-Americana.

Eu já vi o Inter ser eliminado na semifinal da Libertadores nos pênaltis.

Eu já vi o Inter ser eliminado da Libertadores na primeira fase.

Eu vi o Inter ser campeão da América, eu estando a mais de mil quilômetros de distância.

E vi o Inter ser campeão da América, eu estando dentro do Beira-Rio.

Eu vi o Inter campeão da Libertadores vencer o campeão da Sul-Americana de goleada.

Eu já vi o Inter perder do Bragantino, do Glória de Vacaria, do União Rondonópolis.

Eu já vi o Inter ganhar do Boca Juniors, da Internazionale, do Barcelona.

Eu já vi o Inter perder pro campeão da África.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da África.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da Ásia.

Eu já vi o Inter vencer o campeão da Europa.

(Faltam agora o campeão da Oceania, da América Central e do Norte.)

Eu já vi o Inter vencer o campeão do mundo. Em uma final de Libertadores.

Eu já vi o Inter ser campeão do mundo.

Eu já vi grandes times do Inter, e times que causavam aflição.

Já vi grandes jogadores honrarem a camisa vermelha mesmo sem terem ganho grandes títulos.

E já vi o maior título ser ganho graças a um jogador contestado.

Eu vi jogadores bons em times ruins e jogadores ruins em times bons.

Eu não vi Falcão, não vi Figueroa.

Eu vi jogadores que entraram pra história e jogadores que só lembramos ao pensar em uma determinada época.

Eu vi Taffarel, Aguirregaray, Luís Carlos Winck, Nílson.

Eu vi Caíco, Argel, Célio Silva, Paulinho (que virou McLaren), Leandro (que virou Machado).

Eu vi Gamarra, Enciso, Christian, Fabiano, Dunga.

Eu vi Fernando Baiano, Alex, Nilmar, Sóbis, Fernandão.

Eu vi Adriano Gabiru, Walter, D'Alessandro, Leandro Damião.

Eu vi tantos outros que eu não vou lembrar, e outros que eu lembro e é melhor nem citar.

Torci por todos, por igual. Fosse lutando para não cair, para classificar ou para conquistar o título.

De tudo isso que eu já vi, o que eu sei é que o que o Inter mais me deu na vida foi emoção.

Como se diz, o amargo das derrotas ensina a sentir o doce das vitórias.

Pode ser clichê, mas olhando para trás, eu vejo o quanto isso é verdade.

Olhando pra frente, o que eu sei é que o futuro não será diferente:

novas tristezas virão, e muito mais alegrias.

Quanto a mim, é como diz a canção:

Inter, estarei contigo. Tu és minha paixão. E definitivamente, não importa o que digam.

E que venha o próximo ano, o próximo campeonato, e depois desse o outro, e o outro, e o outro...

"Correm os anos, surge o amanhã."

quarta-feira, 24 de novembro de 2010

Follow-up: Série D, um ano depois

Más notícias: o São Raimundo do Pará e o Alecrim do Rio Grande do Norte, os finalistas da Série D 2009 foram rebaixados da Série C e estarão de volta à Série D ano que vem.

Já o Macaé teve melhor desempenho, e quase subiu para a Série B, ficando em quinto lugar no campeonato e torcendo para uma condenação do Ituiutaba no STJD, que acabou não acontecendo. O quarto representante da Série D 2009 na Série C 2010 foi a Chapecoense, que acabou ficando em sétimo lugar.

E quem estará na Série D ano que vem junto com São Raimundo e Alecrim será o Juventude de Caxias do Sul, time esse cujos reservas perderam um jogo-treino pro time dos funcionários da Marcopolo... sorte deles que não tem Série E.

Na Série C de 2010, subiram o Salgueiro (PE), o Criciúma (SC), o Ituiutaba (MG) e o grande campeão foi o ABC de Natal (RN). Curiosamente, com um time campeão e outro caindo, o Rio Grande do Norte ficará sem representante na Terceira Divisão. Na Série D, subiram o Araguaína de Tocantins (que será o representante em série mais elevada do estado mais jovem da nação), o Madureira (RJ), o América (AM) e o campeão foi o Guarany de Sobral (CE).

Para encerrar a resenha, vale comentar que a Série D deste ano contou com o Potiguar de Mossoró, o "time do coração em âmbito municipal" do nosso comentarista Sérgio Medeiros, que encerrou a competição em último lugar com zero pontos. Mas eu tenho fé que o Juventude ano que vem vai superar essa marca com um saldo de gols menor!

sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 4 – Outras incursões musicais...

Fechamos a série, este último foca algumas extravagâncias de Paul, que desde a época dos Beatles, sempre gostou de experimentar coisas diferentes. Utilizando pseudônimos ou não, ele forma alguns projetos paralelos:

Sob o nome de The Fireman (parceira de Paul McCartney com Youth), sai Strawberry Oceans Ships Forest (1993) e Rushes (1998), bons álbuns de música eletrônica, com muito pouco vocal. Basicamente são aquelas musiquinhas de se ouvir naqueles lugares lounge, com paredes pretas, sofás brancos e meia-luz colorida. Em Rushes, temos a ousada Fluid, com sons orgásmicos.

Recentemente veio Electric Arguments (2008), em que Macca soltou o verbo, cantando bastante. O interessante deste último é que Paul foi pro estúdio sem nada pronto: em 13 dias separados, compôs e gravou as 13 músicas, uma para cada dia. O resultado foi muito bem recebido pela crítica, e nos shows atuais, Macca toca duas músicas: Sing the Changes e Highway.

Além desses, também temos Liverpool Sound Collage (2000). Não escutem isso que é uma porcaria. Até tenho vergonha de dizer que é um disco do Macca, Youth e uma de minhas bandas favoritas: Super Furry Animals. Twin Freaks (2005) são vários remixes (no mau sentido) de várias músicas do Paul, para quem é fã até vale a pena escutar, e para quem não é fã... qual é o seu problema?

Limito-me a referenciar um especialista: Celso Loureiro Chaves, coluna “Macca Clássico” da ZH de sábado passado. Como a ZH tá deveras fresca em liberar o seu conteúdo na internet, farei o favor de lhes transcrever algumas palavras do homem aqui (espero não ser processado!):

(...) e o Macca clássico? Vale?

Liverpool Oratório (1991) – (...) tem suas longuices e seus excessos de açúcar aqui e ali, mas que diachos... nas longuices se dorme e açúcar em música é pecado que se pode cometer de vez em quando.

Standing Stone (1997) – (...) Quem mandou Sir Paul tratar em música a evolução da humanidade? Em uma palavra – esse oratório é insuportável.

Ecce Cor Meum (2001) – (...) é de longe o mais nobre. Nele, ao que se diz, o compositor deixou de lado os inúmeros colaboradores que orquestravam, poliam, davam forma final aos seus pensamentos e decidiu fazer tudo – do texto à orquestração.

Deixei de lado os albuns Ao Vivo, dos quais recomendo o último Good Evening New York, lançado no ano passado em CD e DVD. São duas horas e meia de show em que o cara não para nem pra tomar água. O Unplugged (1991) também vale a pena, é daquela época que esse formato tinha o som verdadeiramente cru, à la sarau. Outros shows também são bons, e você pode encontrá-los por preços módicos nas Multisons da vida.

E também deixei de lado as poucas (em relação ao tamanho da obra do cara) coletâneas, mas recomendo o ...All The Best, coletânea que é um referência do que Paul fez de bom desde a dissolução dos Beatles até 1987. Foi bastante útil pra mim que nunca fui fã de Wings. Eu tenho a impressão de que outra coletânea (um CD duplo?) virá em breve. Como viram nesses quatro posts, o cara tem bastante material pra fazer uma compilação bem fina.

Era isso, turma! Nos encontramos Domingo no Gigante. Até lá!

quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 3 – mid 90’s - hoje

Sim, o velho Paul estava de volta. Flaming Pie (1997) torna-se um marco da carreira do Macca. Com direito até a uma jam com Ringo Starr, Paul volta a lançar um álbum daqueles que é impossível dizer que alguma música é ruim. A confiança da crítica na obra de Paul volta para nunca mais findar. Ele mesmo diz que boa parte da inspiração veio da imersão no material dos Beatles feito durante o Beatles Anthology.

Sim, o velho Paul estava de volta. Flaming Pie (1997) torna-se um marco da carreira do Macca. Com direito até a uma jam com Ringo Starr, Paul volta a lançar um álbum daqueles que é impossível dizer que alguma música é ruim. A confiança da crítica na obra de Paul volta para nunca mais findar. Ele mesmo diz que boa parte da inspiração veio da imersão no material dos Beatles feito durante o Beatles Anthology.Linda McCartney falece no ano seguinte.

Definitivamente Paul reassume seu compromisso com o Rock, gravando Run Devil Run (1999) com David Gilmour e Ian Paice, uma compilação de 15 faixas contendo apenas 3 músicas próprias e o resto, covers de antigos clássicos do rock. O disco foi gravado em três dias e ficou bem legal.

Driving Rain (2001) é um bom disco! O primeiro gravado com ajuda da banda que lhe acompanha atualmente nos shows, é acelerado com a faixa-título, pulsado com Tiny Bubble, meloso com Magic e Heather, e bem pesado com Rinse The Raindrops, que tem quase dez minutos de duração.

Driving Rain (2001) é um bom disco! O primeiro gravado com ajuda da banda que lhe acompanha atualmente nos shows, é acelerado com a faixa-título, pulsado com Tiny Bubble, meloso com Magic e Heather, e bem pesado com Rinse The Raindrops, que tem quase dez minutos de duração.

Chaos and Creation in the Backyard (2005). Minha avaliação deste album não é das melhores. Apesar de elementos criativos, me parece que a obra ficou mais simplória do que deveria – e com muitas cadências deceptivas (acordes trocando de maior pra menor) – seria o prenúncio da separação com Heather Mills?

Memory Almost Full (2007). Consistente e muito mais recheado do que o seu predecessor, passou a fazer parte da lista dos melhores discos do Paul, em que ele voltou a pedir ajuda pra sua atual banda para metade das músicas. O disco também foi muito bem recebido pela crítica e Paul não deixa nenhuma dúvida de que há tempos ele consegue consolidar a sua liberdade criativa com o gosto do público.

Memory Almost Full (2007). Consistente e muito mais recheado do que o seu predecessor, passou a fazer parte da lista dos melhores discos do Paul, em que ele voltou a pedir ajuda pra sua atual banda para metade das músicas. O disco também foi muito bem recebido pela crítica e Paul não deixa nenhuma dúvida de que há tempos ele consegue consolidar a sua liberdade criativa com o gosto do público.

Acabou? Que nada! Tem mais um post...

quarta-feira, 3 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 2 – Dos 80’s a mid 90’s

1980

1980 Emendando com o final do último post: ...mas o pior ainda estava por vir! A história com o Wings acaba, e McCartney volta pro estúdio sozinho com sua esposa e lança McCartney II, um disco gravado em casa, muito ruim - só Coming Up se salva – e que me representa um grande trauma de adolescência que tive ao botar essa pizza preta para tocar na vitrola depois de muito tempo escolhendo o disco ali no “Zaffari” de Canoas (na época que comprei, circa 1991, não tinha essa de baixar na internet pra ver qual é que é...).

E eis que ocorre um fato importante: John Lennon morre. Agora torna-se um desafio lançar um disco de verdade, visto que todas as atenções e críticas voltarão-se a ele...

...e depois de passar o ano de 81 inteiro planejando e conectando-se com suas redes sociais (méritos dele, naquela época não tinha orkut, facebook...), Macca tem um surto de grandeza e grava Tug of War em Montserrat com participações de Ringo Starr, Steve Gadd, Stanley Clarke, Carl Perkings e Stevie Wonder – e uma “little help” de George Martin. Em paralelo, a Beatlemania reacende fazendo seu vigésimo aniversário. Excelente álbum, com grandes composições. Mas foi fogo de palha pois...

...voltaram as vacas magras. Pipes of Peace, Give My Regards To Broadstreet (aproveitando a volta da Beatlemania) e Press To Play. Particularmente adoro este último, mas apenas por motivos nostalgísticos – comprei o K7 (foto ao lado) naquela clássica Tabacaria Central da Rua Grande em São Leo (lembram que tinha uma seção de discos ao fundo?). Gastei essa fita no walkman.

Estes álbums têm um componente piorador que é a inadequada inclusão de música eletrônica, típica dos oitenta. Pra não dizer que não tiveram coisas boas, cito as baladas No More Lonely Nights e Once Upon a Long Ago. A primeira delas tem um solo primoroso de David Gilmour - é impressionante ver esse cara fazer mágica em seis compassos e meio, além das demais pinceladas no resto da música.

Dois álbuns “Mais pra bom do que pra médio”: começando a largar mão das péssimas influências dos anos 80, sai Flowers in the Dirt, disco que eu gosto bastante: na época de seu lançamento, tinha recém ganho toda a discografia dos Beatles de Natal e estava muito empolgado com a vinda de Paul ao Brasil, que não pude presenciar. Isso fez parte da volta das grandes turnês mundiais – entrando no Guinness Book of Records com um dos shows no Maracanã que registrou 184 mil pessoas.

Em 93 lança Off The Ground, onde é clara a tentativa de voltar às raízes roqueiras: ouçam Looking For Changes. A utilização de instrumentos sonoramente falsificados dessa vez diminuiu drasticamente. E as coisas viriam a melhorar cada vez mais...

terça-feira, 2 de novembro de 2010

Revisitando a Discografia de Paul McCartney, parte 1 – Os anos 70

1970-early 1973

Praticamente junto com a dissolução oficial dos Beatles, Macca lança ainda em 1970 um álbum chamado simplesmente McCartney. O que dá a impressão de que todas as “sobras” que ele não tinha coragem de mostrar aos Beatles, ele resolveu mostrar ao resto do mundo. As grandes exceções são Junk e Maybe I’m Amazed, duas canções excepcionais que destoam das demais, não pelo estilo de gravação, mas por sua qualidade musical em si.

Praticamente junto com a dissolução oficial dos Beatles, Macca lança ainda em 1970 um álbum chamado simplesmente McCartney. O que dá a impressão de que todas as “sobras” que ele não tinha coragem de mostrar aos Beatles, ele resolveu mostrar ao resto do mundo. As grandes exceções são Junk e Maybe I’m Amazed, duas canções excepcionais que destoam das demais, não pelo estilo de gravação, mas por sua qualidade musical em si.

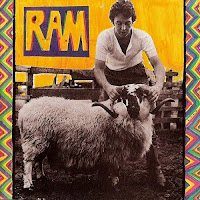

No ano seguinte veio Ram, um disco mais elaborado em termos

No ano seguinte veio Ram, um disco mais elaborado em termos  melódicos mas que também não agradou muito como um todo – eu fico imaginando os críticos na época, comparando com os discos dos Beatles... e no mesmo ano temos o primeiro disco da banda Wings, chamado Wild Life: um disco cru (cinco músicas foram gravadas em um só take) e bem fraco. Meu sogro diz que, na época, juntou uma boa grana pra comprar esse disco - acho que ele merecia um pouco mais pelo suor...

melódicos mas que também não agradou muito como um todo – eu fico imaginando os críticos na época, comparando com os discos dos Beatles... e no mesmo ano temos o primeiro disco da banda Wings, chamado Wild Life: um disco cru (cinco músicas foram gravadas em um só take) e bem fraco. Meu sogro diz que, na época, juntou uma boa grana pra comprar esse disco - acho que ele merecia um pouco mais pelo suor...

Depois de 72, o primeiro ano da carreira profissional do Macca sem lançar um álbum, em 73 ele muda o nome da banda para Paul McCartney & Wings e lança Red Rose Speedway, que tem um grande lado A e um lado B “just fine”. A crítica aos poucos volta a respeitar o ex-beatle.

Depois de 72, o primeiro ano da carreira profissional do Macca sem lançar um álbum, em 73 ele muda o nome da banda para Paul McCartney & Wings e lança Red Rose Speedway, que tem um grande lado A e um lado B “just fine”. A crítica aos poucos volta a respeitar o ex-beatle.

Late 1973

Depois do grande sucesso do compacto Live and Let Die, tema do filme homônimo bondiano, Macca prepara um novo álbum para ser lançado. A Nigéria é escolhida dentre os estúdios da EMI disponíveis. Na véspera da viagem, dois membros cuzões fogem debaixo das asas e Macca, sua esposa e Denny Laine, gravam sozinhos o álbum Band on the Run, que viria a ser o mais importante da carreira do Wings. Consistente e com grandes músicas como a faixa-título, Jet, Let Me Roll It e Mrs Vandebilt, que Paul perpetua em seus shows até hoje. É um grande disco, apesar de ser ele mesmo que toca bateria. ;)

Depois do grande sucesso do compacto Live and Let Die, tema do filme homônimo bondiano, Macca prepara um novo álbum para ser lançado. A Nigéria é escolhida dentre os estúdios da EMI disponíveis. Na véspera da viagem, dois membros cuzões fogem debaixo das asas e Macca, sua esposa e Denny Laine, gravam sozinhos o álbum Band on the Run, que viria a ser o mais importante da carreira do Wings. Consistente e com grandes músicas como a faixa-título, Jet, Let Me Roll It e Mrs Vandebilt, que Paul perpetua em seus shows até hoje. É um grande disco, apesar de ser ele mesmo que toca bateria. ;)

1976-1979

Ainda junto com o Wings saíram Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, London Town e Back to The Egg. O melhorzinho é o primeiro e, espremendo todos eles, dá pra tirar Listen to What The Man Said, Silly Love Songs e Let ‘Em In, sucessos medianos. Como isso aconteceu eu não sei, mas o grande Macca entrou na onda de fazer-o-que-queria e deixou a coisa degringolar. É um direito dele, mas fico com saudades das saudáveis competições musicais com John Lennon (um lançava Strawberry Fields, o outro vinha com Penny Lane...). Mas o pior ainda estava por vir, como verão no próximo post...

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

Incertezas, parte 2: compor

Compor pra mim sempre foi algo natural. Tão natural que a gente não chamava de "compor", a gente chamava de "fazer música". E não digo isso no sentido de que eu me sinta um compositor nato ou qualquer bobagem dessas -- digo no sentido de que fazer música era algo que fazia parte da minha vida desde antes de eu começar a fazer música.

Graças ao meu irmão mais velho Jorge, o rock sempre circulou dentro de casa. Tem foto minha com 4 anos de idade imitando o Gene Simmons na festinha de aniversário. Eu lembro de fugir com medo pelos corredores da casa quando ouvia a introdução de Iron Man do Black Sabbath. Num canto empoeirado da antiga casa talvez ainda exista uma fita VHS com uma filmagem mostrando eu com uns 5 ou 6 anos ouvindo o Alive II. Eu lembro de quando o Appetite for Destruction chegou lá em casa. O lançamento do sucessor do Slippery When Wet (ou melhor, a dia da chegada do disco lá em casa) foi um momento mais esperado pra mim do que a noite de Natal (eu lembro que no primeiro dia Jorge não me deixava encostar no vinil zero-quilômetro do New Jersey). Lembro de me divertir com as maluquices do A Farewell to Kings, o único vinil do Rush que tinha lá em casa, que eu achava que faria uma boa trilha sonora para um filme de ficção científica, junto com o Rendez-Vous do Jean-Michel Jarre.

E além de ouvir as músicas das bandas, eu ouvia as músicas que o Jorge fazia, junto com o amigo-de-fé irmão-camarada dele, o Gustavo. Meu pai era muito bravo e não deixava os amigos do Jorge sequer entrarem lá em casa, porque dizia que eram "más influências". Assim, eu só conhecia o Gustavo pelas vezes que eu atendia a porta olhando pela sacada quando a campainha tocava ("Teu irmão tá aí?") e pelas fitas cassete das gravações dele com o Jorge.

Meu irmão tinha 18 anos (eu tinha 9). As gravações eram caseiras, coisa feita com aparelho de som com microfone embutido e os botões REC e PLAY. Um ou dois violões (o Jorge não tinha instrumento nessa época, mas aprendia a tocar na casa dos amigos), duas vozes. E as músicas. As músicas... bem, as músicas eram muito boas! Melodias e refrões cujos trechos eu me lembro até hoje, cantadas num inglês às vezes cambaleante (que eu não fazia ideia na época, e que eles mesmos viriam a corrigir poucos anos depois). Um monte de músicas de três minutos cada, enchiam uma fita, que eu escutava over and over and over. "While Alcohol Rules", "Present/Future/Past" e aquela que tinha tudo pra ser o single, "Easy to say" (os vocais em harmonia do refrão tocam na minha cabeça agora).

Eu gostava daquelas músicas tanto quanto eu gostava das músicas das bandas dos discos. Eu ouvia aquela fita e conseguia imaginar as músicas tocadas com baixo, guitarra e bateria, com toda a super-produção de estúdio dos anos 80, assim como alguém que lê um livro consegue imaginar a ambientação de um palácio. E eu imaginava que as músicas dos discos nasciam do mesmo jeito que as músicas do meu irmão e do amigo dele. Uma ideia, um violão, escolhe os acordes e a letra, sai tocando, e era isso. Sem grandes mistérios.

Quando eu tinha 10 anos o Jorge passou seis meses nos Estados Unidos e quando voltou, trouxe um violão e uma guitarra. Assim como eu aprendi a programar com o computador que o pai comprou pra ele, ali então eu de novo filei o brinquedo do irmão mais velho e comecei a brincar com os instrumentos. (Ele até trouxe um tecladinho de brinquedo pra mim, que eu usei bastante até mas nunca levei muito a sério... só olharia pras teclas de novo muitos anos depois.) Não demorou muito e eu já estava me virando com os acordes, escolhendo as músicas pra tocar nas revistinhas que não tivessem pestana. Quando me perguntam, eu digo que aprendi a tocar oficialmente aos onze anos.

Eu não lembro do dia exatamente, é um daqueles casos que tu lembra da lembrança tantas vezes que não consegue mais lembrar do fato original, mas um dia, acho que com 12 anos, o Jorge me viu tocando e perguntou como quem não quer nada: "tu só fica aí tocando acordes e nunca faz nada? Faz uma música." Ele nem lembrava mais de ter dito isso quando, dias depois eu bati na porta do quarto dele pra mostrar a música que eu tinha feito. Desse dia eu me lembro bem. Ele se surpreendeu que eu não só tinha feito a música, mas também já tinha uma letra, e em inglês (no melhor que eu podia fazer à época). O mais curioso foi a avaliação que ele fez da música, que na ocasião não fez absolutamente nenhum sentido pra mim: "parece os sons dessas bandas de Seattle que tão aparecendo", sendo que eu nunca tinha ouvido nenhuma delas (imagine se algo do tipo entraria dentro do templo do hard rock que era a nossa casa) e já me achava no lucro por saber aos 12 anos de idade que Seattle era uma cidade dos Estados Unidos.

Depois dessa primeira (chamada "Walkin' Alone", assim mesmo, com a típica apóstrofe dos títulos da época, e que eu ainda me lembro como se toca) não tardaram a aparecer outras. Umas que eu lembro, outras que não. Eu lembro que eu fazia muita música, e jogava muita música fora. Folhas e folhas com letras e acordes. Acho que foi mais ou menos aos 16 anos que eu percebi um fenômeno: até então, eu quase sempre achava as minhas músicas legais quando fazia e um lixo seis meses depois. As músicas não sobreviviam ao meu amadurecimento, que é tão acelerado nessa época. Mais ou menos por essa idade, lá pro fim do segundo grau, que as coisas começaram a mudar, e eu comecei a conseguir fazer uma música e incrivelmente continuar gostando dela.

Eram todas coisas muito simples. Das que eu lembro, a maioria era um festival de clichês dos estilos que eu cresci ouvindo. Mas o segundo grau foi a época em que eu conheci de Led Zeppelin a Dream Theater (idade em que eu comecei também a apresentar bandas pro meu irmão... teria sido DT a primeira?) e a minha paleta de referências foi aumentando. Junto, o meu conhecimento de teoria (muito desorganizadamente) e de inglês, devorando as GuitarWorld que o Jorge comprava.

Nessa época o Jorge tinha uma banda, acho que a primeira que eu lembro de ver ele ensaiando seguido e produzindo material desde os tempos com o Gustavo lá atrás. E assim como eu ouvia aquelas fitas de violão de voz com 9 anos, com uns 15 eu ouvia as gravações dos ensaios da For Business, a banda dele com o Skizo e o Feijão. Guitarra, bateria e baixo, agora assim, a coisa realmente soava como uma banda, não precisava imaginar. As músicas eram menos numerosas, mas ainda eram boas. Um som mais pesado, riffs memoráveis. "Love Don't Fall From Grace". "Skizomotion", a instrumental. Uma lástima eu não ter conseguido ver nenhum show deles, mas acho que não foram muitos, mesmo.

Com 16 anos eu tive minha primeira banda propriamente dita, com os colegas do terceiro ano do segundo grau -- Christian, Serginho, Israel e eu --, tocando covers pop toscas, baseados naquela ideia de que "essas são as músicas que a gente tem que tocar pra conseguir tocar nos lugares". Foi um bom aprendizado, especialmente as dicas do pai do Christian que me ensinava como fazer harmonia nos backing vocals -- esses dias lembrei da primeira vez que cantei harmonia em três partes, num ensaio dessa banda, e do arrepio que me deu.

No ano seguinte o Christian se mudou pra Brasília e ficamos nós três. A banda mudou de nome e começamos a tocar músicas próprias, ou seja, as que eu vinha fazendo. Foram quatro anos fazendo músicas e fazendo ensaios todo domingo. E nunca fizemos um show propriamente dito. Na época, achei a coisa toda uma grande decepção, mas esse sim foi o grande aprendizado da minha vida em fazer música: a rotina de fazer, tocar, testar, treinar, mudar, aprimorar... a banda nunca saiu da garagem porque o repertório ficava sempre evoluindo e nós nunca chegávamos nas tais "duas horas de material": as músicas mais velhas eram abandonadas à medida que ficavam muito fracas perto das músicas mais recentes que eram bem melhores. Fiquei lembrando agora das músicas dessa época que ficaram pra trás. "Don't Give Up", "Before It Falls"... é engraçado, todas têm alguma coisa ou outra a que eu ainda tenho apreço. São dessa época também "Yesterdays and Tomorrows", que na época eu considerava a minha "obra prima" (e que ainda é uma das minhas músicas preferidas, embora muito pouca gente tenha ouvido), "The Third Stream", "Crossfire".

Acabou a banda, como as bandas acabam, e no ano seguinte, 2001, eu fui tocar teclado numa banda de rock progressivo, a Sky Garden. Todo mundo na banda tocava melhor do que eu, o que era ótimo pra me impelir a melhorar. As covers ficavam muito boas mesmo (guitarras, baixos e baterias idênticos; os teclados eu fazia o meu melhor, o que nem sempre era suficiente; os vocais eram muito bons, mas é claro que nunca ficam "idênticos" como o pessoal das covers tanto almeja). O ambiente dos ensaios era bem criativo até, as jam sessions eram inigualáveis: sempre achei que eles relevavam a minha falta de técnica tocando porque eu compensava com a maluquice criativa na hora das jams. No papel a intenção era passarmos a fazer sons próprios. Eu tinha receio em trazer pra banda as músicas que eu já tinha prontas -- principalmente, por medo que eles achassem elas ridículas. O que aconteceu é que nós nunca conseguimos terminar uma música: muitas ideias dispersas, e um desentendimento constante sobre o rumo que a banda deveria tomar. E mais uma banda que se separou, e dessa vez realmente foram por causa das tais "diferenças criativas".

Depois dessa fase de muito aprendizado, muitos riffs e nenhuma música inteira, eu passei um bom tempo sem tocar com banda, e algo estranho aconteceu. Cada vez era mais difícil fazer uma música. Pra cada ideia musical que rolava, eu já ficava planejando e arquitetando todo um arranjo, pensando se conseguiria bolar o sem-número de partes que eu achava que a música deveria ter, e fazê-las todas coerentes entre si. Eu me sentia pressionado pra tentar superar, aos meus olhos, "Yesterdays and tomorrows". Eu sinceramente tinha medo de nunca mais conseguir fazer uma música tão boa quanto aquela, e nem nada melhor.

Eu lembro que eu tinha uma frase no piano -- uma sequência de acordes com uma melodia em cima -- que eu achava que seria digna de construir uma bela música em volta, que serviria como a pedra fundamental. Na época eu ainda estava tentando encontrar pessoas pra montar uma banda nova, junto com outros dois amigos que também saíram da Sky Garden e queriam fazer música comigo. Cheguei a gravar em 2002 um improviso de 2 minutos baseado nesse "tema mágico", que na época eu pensava em transformar em tema central de uma música de uns 20 minutos de duração. Eu mostrava isso como demo na hora de convidar as pessoas a tocar junto, mas nunca conseguimos juntar as pessoas pra fazer a banda. Eu tenho essa gravação até hoje, se chama "Color Bleed".

Depois do fracasso em montar a banda eu de novo me desiludi e fiquei um tempo parado sem nem procurar nada. O Jorge então me convidou pra banda nova que ele estava fazendo, Tilt. A banda de novo era com o Skizo e o Feijão, ou seja, seria como a For Business mais eu no teclado. Com quinze anos minha vontade não realizada era apenas ver eles tocando; oito anos depois, lá estava eu tocando junto.

Mas o som era bem diferente. As músicas eram novas. Meu irmão estava numa fase inspirada de novo, depois de muito tempo. Dessa vez eram em português; acho que num esforço pra tornar as músicas "mais acessíveis" (pra quem?). Nessa banda eu aprendi o prazer de tocar músicas próprias escritas por outra pessoa: é realmente diferente de tocar covers. Mesmo não tendo feito a música, eu sentia que estava contribuindo, com as minhas partes de teclado, e não havia a sensação chata de estar "imitando alguém". A banda durou um tempo, gravamos algumas das músicas (embora algumas das minhas preferidas, como "Entre o Bem e o Mal" e a instrumental "Game Over/Point of No Return" tenham ficado de fora... lástima). Chegamos a fazer uns shows, mas o que eu guardo da banda foram em primeiro lugar os ótimos ensaios, e depois a experiência de gravar e o aprendizado de mixar a demo eu mesmo.

De lá pra cá as pausas entre as bandas ficaram cada vez mais longas. Só fui ter uma banda de novo no Rio de Janeiro em 2006, onde de novo toquei covers e próprias de outras pessoas. Cheguei a tentar começar a fazer uma música pra contribuir pra banda, mas de novo, como tinha acontecido uma vez na Tilt, e tinha acontecido antes na Sky Garden, o processo de passar pra banda as minhas ideias sempre era altamente problemático -- de repente eu me pegava fazendo coisas altamente intrincadas que travavam o ensaio totalmente: eu complicava demais. Hoje eu olho e penso que era receio de chegar com algo muito simples e considerarem as minhas ideias bobas. Aí aparecia eu com os contrapontos com uma voz em 7/8 e a outra em 6/8...

Por essa época eu resolvi romper com a doutrina da quebradeira e comecei a deliberadamente simplificar as minhas músicas... até pra ver se eu conseguia voltar a terminar alguma! Resignado por não ter banda pra tocar, comecei a gravar umas demos em casa, montando arranjos gravando todas as partes com a guitarra e o teclado toscamente. Nessa época eu fiz "Ever Know" e "Matte Painting Skyline" (que nasceu pra ser uma música pesada pra banda no Rio e depois mudou totalmente de característica).

Ao mesmo tempo, eu continuava com algumas ideias pendentes. Vez que outra eu retornava àquela ideia "Color Bleed" e fazia mais algum pedacinho pra encaixar, como se estivesse construindo um quebra-cabeça ao longo dos anos. Mais antiga que essa ainda, era uma sequência de cinco notas em 7/8 e seis em 4/4 que eu vim carregando na cabeça desde os tempos da primeira banda de músicas próprias. Acho que foi no Rio, uns seis anos depois, que consegui terminar a música, que ganhou o nome de "Untrue".

Voltei pro Rio Grande do Sul, vieram novos projetos de banda, mas esses de covers. Excelentes momentos, mas que afastavam cada vez mais o meu "tocar música" daquilo que eu sempre tive como o meu pensamento central em relação à música, que era "fazer música". Ao mesmo tempo, eu vinha percebendo como pensar em fazer música era algo cada vez mais complicado pra mim -- parecia outra vida os tempos em que eu produzia despreocupadamente, jogando músicas fora a cada seis meses e fazendo outras até gostar. Agora as músicas haviam virado grandes catedrais que eu esculpia pedrinha por pedrinha e que nunca ficavam prontas, em busca de uma perfeição no meu próprio julgamento subjetivo. E pior ainda, isso tudo sendo um processo mental solitário -- ninguém nunca ouvia essas músicas inacabadas, que pra todos os efeitos eram ainda músicas imaginárias. Eu me sentia por vezes afundado em um processo criativo intenso, amadurecendo como músico e todo esse papo... mas nunca ninguém ouviu nem sequer qual era o tipo de música que eu tinha em mente.

Lá pelo meio de 2008, época do fim da Fink Ployd, eu pedi ao Coutinho a chance de gravar minhas músicas no estúdio dele. Não sabia direito nem como propor uma coisa dessas, mas estava disposto a fazer nos termos que ele achasse adequado. Pra minha surpresa, ele abraçou o projeto como forma de aprendizado mútuo, meu como compositor/arranjador/intérpete (todas essas palavras bonitas), e ele como engenheiro de som/produtor. Aos poucos, no ritmo do nosso tempo livre, as músicas foram nascendo. Fui chamando os amigos dos tempos de Fink Ployd e Flaming Pie para gravar partes. A qualidade das contribuições deles era tão grande que acabamos regravando muita coisa que eu havia inicialmente gravado eu mesmo. Um CD inteiro foi nascendo.

Com as gravações, por um tempo fazer música voltou a ser um processo dinâmico pra mim. Como o próprio nome diz, gravar tem a propriedade de te fazer tomar uma decisão que vai ficar ali "gravada", então muitos nós mal atados que as músicas tinham enquanto estavam só na minha cabeça tinham que ser resolvidos de uma vez. Cheguei a bolar a melodia do refrão da faixa 1 enquanto dirigia no caminho entre a casa e o estúdio, berrando feito um louco na BR, "'cause in every fraaame, it's always there!"

Mas já se vão quase dois anos. No final do ano passado tentei organizar uma banda junto com o pessoal mais envolvido no CD pra tocar as músicas, mas a demora da coisa como um todo desanimou todo mundo. O CD está quase pronto. 99% gravado -- estaria pronto se eu não estivesse sendo um chato e insistindo em gravar uma harmonia extra de backing vocals pro final de uma das músicas. Acho que ninguém aguenta mais o processo, as músicas já estão "velhas" e nem se terminou de mixar. (Se já parece estar assim pra eles, imagine pra mim, que convivo com essas músicas dentro da cabeça há vários anos mais.) A maioria da gurizada já partiu pra outra. Alguns de nós pensamos em tentar de novo fazer a tal coisa da banda pra tocar essas músicas, mas tá complicado.

Às vezes eu fico pensando no propósito disso tudo. É muito esforço, as músicas por vezes martelam a cabeça quase como uma paranóia. Nunca vê-las terminadas, nunca tocá-las, é uma frustração constante. Compor parece ser a cada dia mais complicado, agora que deixou de ser "fazer música" e virou "compor" e a gente se torna cada dia mais exigente com a própria produção. Ao mesmo tempo, eu mostrei pra algumas pessoas essas músicas gravadas, e a música preferida é frequentemente a única das realmente antigas que eu incluí, a que eu escrevi com 18 anos.

Estava hoje pensando nesse assunto. Pensando no meu irmão, em como aprendi a fazer música vendo ele fazer e como com o passar dos anos ele parecia ter períodos de "entressafra" cada vez mais longos, e como eu pensava que isso era um desperdício, que quando ele sentasse pra fazer músicas de novo ele faria músicas tão legais quando aquelas que ele fez lá atrás e que eu adorava. Lembrei do velho amigo dele, o Gustavo, a quem parecia se passar o mesmo. Lembrei de uma música fantástica que ele fez há muitos anos chamada "Night and Day", e me perguntei porque não haviam outras mais assim depois dessa. Fiquei me perguntando se com o passar dos anos a pessoa vai perdendo esse ímpeto e se estava pra chegar a minha vez.

Aí eu liguei o computador às 11 e meia da noite e tinha um email do Jorge com um mp3 anexado: "E aí guri... saca essa vinheta que eu espero que um dia vire um som..."

Um riff novo, e o som é animal. A música vive.

Incertezas, parte 1: tocar

Pega um instrumento, começa a tocar. Aos trancos e barrancos a coisa começa a sair. E quando sai, a sensação é muito boa. É a música ali, acontecendo. O grito que tu ouve, e que te empolga, é o teu grito. E não tem nada igual.

Até que um dia tu cria coragem e resolve tocar com mais gente. A primeira banda, ou arremedo de banda, como tipicamente é. Tu esbarrando nas tuas dificuldades, tropeçando nas dificuldades dos outros também (e como parecem difíceis as nossas partes e simples os erros dos outros! "Não, Fulano, é assim ó!")... E mesmo assim, é tão melhor que tocar sozinho, mas tão melhor, que tocar sozinho nunca mais vai ter a mesma graça.

E o tempo voa e tu não é mais guri. Hoje tu toca muito melhor do que tu tocava, mas bem pior do que um dia tu achou que ia chegar a conseguir tocar. Agora tu te sente mais amadurecido na tua relação com a música. Aquelas horas todas brigando pra melhorar a técnica hoje parecem nem fazer sentido mais, afinal, hoje tu valoriza o feeling. Ainda assim, quando pega o instrumento alguma coisa parece estar faltando. "Putz, to enferrujado", tu diz pra si mesmo e pros amigos que te veem tocando. No fundo, tu pensa quão melhor que isso dá pra chegar hoje em dia. "Hoje em dia" é o ponto-chave. Tu já chegou a tocar melhor que isso uma época, mas tu acha realmente que hoje vai conseguir botar no instrumento a dedicação que tu já chegou a botar anos atrás pra, bem, "desenferrujar"?

Aí tu te contenta que, bom, a técnica que tu tem até que dá pro gasto; agora é refinar os outros lados, trabalhar o lado criativo, abrir a cabeça pra outras sonoridades, aquele papo todo. Aprende a tocar uma que outra coisa de uns estilos que nos tempos de guri tu desdenhava, mas não chega a passar muito do básico, até porque não tem muita paciência pra ficar penando nesse tipo de som... mas já é suficiente pra mostrar o ecletismo pros outros amigos roqueiros (não que o objetivo fosse provar pra eles... sempre foi provar pra si mesmo.)

As bandas também mudaram. Lá se foram os ensaios que duram a tarde toda, cinco horas seguidas tocando sem camisa numa tarde de verão pra no final limpar o suor que escorre dos instrumentos. Agora ensaio tem que ser combinado um por um, pra ver se todo mundo pode, pra ver se tem hora de estúdio disponível, pra ver que músicas falta tirar. Duas horas contadinhas e no fim das contas essas são as duas únicas horas que tu chegou perto do instrumento a semana inteira. Tu já chega no ensaio com o "bah, não deu pra tirar" preparado na ponta da língua. Depois de um tempo, já nem tá mais tão sem jeito de dizer, porque nunca é o único. Aí acabam tirando as músicas ali mesmo no ensaio (feliz porque hoje consegue tirar muito mais rápido do que quando era guri) mas aquelas mais difíceis vão sempre ficando pra depois e no final nunca são tocadas.

O propósito da banda? Ah, é pra curtir. Afinal de contas, pra estressar já tem o trabalho. Covers que todos gostam e conhecem, mais fácil de tocar, não tem conflito. Volta e meia alguém consegue um show pra tocar. Os ensaios ficam mais pilhados. A data chega perto, convida os amigos, alguns até aparecem. O palco. Não importa onde, não importa como, é um palco. A acústica do lugar é um lixo. Tem tri pouca gente. Aquela parte da música que vocês erraram em todos os ensaios, pode crer: vão errar de novo quando ela chegar (mas agora já tão até acostumados pra contornar o erro e seguir em frente)... E mesmo assim, é tão melhor que tocar no ensaio, mas tão melhor, que ensaiar nunca mais vai ter a mesma graça.

Passa o show, a burocracia de sempre pra marcar o próximo ensaio. Banda de adultos, tudo é burocracia. Fulano vai viajar -- a trabalho -- então semana que vem não vai ter. Na outra sexta fica ruim. Quando o próximo ensaio finalmente acontece, tu já esqueceu de novo daquela parte que tu sempre confundia. O ensaio não tem a mesma pilha, mas outra hora pinta mais algum show. Mas os amigos da banda são os de sempre, as piadas, as saídas pra cerveja pós-ensaio, e no fim das contas aquele momento é sempre um dos highlights da tua semana.

E as bandas acabam. Por um motivo, por outro motivo, mas acabam. Fulano vai se mudar. Procurar outro cara vai ser muita função, e bah, quem mais ia cumprir o papel dele na banda? A banda nessa altura das coisas tá mais pra uma confraria de amigos. Tu tá mais preocupado com a química daquele grupo de amigos do quem com quem vai tocar tal instrumento. Ou então acaba porque Beltrano saiu da banda, anda ocupado, não tá mais afim, tá sem tempo. No frigir dos ovos, "tá sem tempo" e "não tá mais afim" são sempre sinônimos. O cara que te disse que tá sem tempo, depois tu vê ele dedicando o tempo livre pra alguma outra atividade que lhe dá mais prazer. Ah, mas é o comprometimento com a banda que ele não podia garantir. Pois é, em outros tempos isso parecia não ser tão complicado, dava-se um jeito.

Bandas acabam e outras aparecem. Cada vez mais o que te atrai são os "projetos" com pouco compromisso. Quanto menos comprometimento a coisa exigir, melhor. A regra é o "é pra curtir". Se reencontrar com o instrumento depois de um tempinho parado, bah, é muito bom. Aquele primeiro, segundo ensaio. Aí tu vê que aquela coisa do "desenferrujar" demora cada vez mais. Mas tudo bem, não é pra ser nada longo-prazo mesmo, valeu por tocar com os amigos de novo, de repente um showzinho, que até é legalzinho de novo, depois cada um pro seu lado. E tu fica bem contigo mesmo por um tempo, porque reafirmou pra si mesmo que "não tá parado".

Mas no todo isso não satisfaz. Chega em casa e olha pra aquele monte de instrumentos que tu acumulou ao longo dos anos. Parados. Tu te lembra de quando tu tinha só um caco de instrumento pra tocar, e tocava direto, sonhando com quando teria o equipamento que hoje tu tem e que ficam parados em casa. Esperando não sei o quê. Assim como as ideias. Aquelas que tu nunca pôs em prática. De quando tu comprou aquele instrumento e pensou que ia usar ele na tal banda ideal que nunca aconteceu, mas que, bem, um dia... afinal, ainda "tá nos planos". Tu pensa nas músicas que tu sempre quis tocar com banda e nunca deu. Tu pensa nas maluquices musicais que tu já inventou mas que ficaram "na manga" pra quando pintar a banda pra pôr em prática. A banda que está cada dia mais difícil de acontecer.

Porque hoje, agora, não dá pra se dedicar pra ter banda. A banda pode até existir, é tu, o Fulano e o Beltrano, mas se existe "tá de molho", o que dá no mesmo que não existir. Os outros amigos perguntam: "e aí, tá tocando?" e tu responde que sim mas que isso-ou-aquilo; se perguntam "tá tocando em algum lugar?" ou "quando é o próximo show?" aí tu sempre desconversa, "quando tiver eu aviso". E isso que essa não-banda, que quase nunca ensaia, nem é a tal da banda ideal pra quem tu guarda as tuas melhores ideias.

Aí tu começa a te dedicar a outras coisas, coisas até relacionadas com esse aprendizado todo de música que tu acumulou ao longo dos anos, mas que te deem uma sensação que vão pra algum lugar. Porque depois de uma certa idade tu nunca pensou a sério em ser músico profissional (e mesmo quando guri era pensamento mais de ficar viajando que qualquer coisa). Então afinal de contas, pra que ir atrás de fazer banda, se nunca dão em nada, mesmo? Aí tu te volta pra outras coisas onde tu vê o teu esforço criativo ser mais recompensado. Esse papo de ter banda tu deixou em segundo plano por enquanto. Claro, é bom tocar quando rola, ainda mais com os amigos, mas não mais que isso. O pensamento é que mais adiante tu vai ter mais tempo, e aí vai poder fazer e tocar o que quiser.

Mas assim como o tempo voou e tu não é mais guri, o tempo não para de voar, continua voando. E os dias, meses, semanas tão passando e logo são anos desde a última vez que tu te dedicou a um projeto de música, a uma banda, com todo o teu foco, com todo o teu coração. Tu não te dá conta do tempão que já faz desde a última vez que tu fez a música que te arrepia, que te empolga, sair de ti. E talvez tu não te dê conta que a banda daquele teu sonho nunca vai acontecer, que aquelas ideias nunca vão sair do papel. Que aquela energia adolescente que te impeliu a tocar se foi e que a música virou o hobby do adulto pra desestressar fora do expediente.

Não vai haver um dia específico em que tu vai "largar a música". Os instrumentos ainda vão estar por lá. Tu ainda vai brincar com eles vez que outra. Tu ainda vai ouvir os teus discos preferidos, conversar sobre som nos churrascos no fim de semana, sobre as velhas bandas preferidas, ou talvez até sobre alguma nova. Volta e meia tu até vai te juntar com uns amigos e tocar, às vezes com intervalos de anos, às vezes com uma boa frequência.

Tu ainda vai te sentir ligado com a música. Mas tu vai ver a piazada mais nova tocando e vai reconhecer neles uma coisa que tu já teve e que não tem mais. Tu vê que eles estão transbordando de ideias, de sentimentos, e que fazer música é pra eles, mais que uma vontade, uma necessidade de se comunicar. De se fazer ouvir, de gritar aquele grito. E que hoje quando tu pensa, os pensamentos não vêm em forma de música.

Os teus projetos são outros, mas a música não sumiu por completo, é um desejo distante que tá ali. Mais presente ainda é a ilusão de que a retomada pra música tá logo ali adiante. Aí uma hora tu até ensaia uma retomada: ensaio marcado pra semana que vem, "agora vai". Mas não vai ser semana que vem, nem na próxima, nem na outra, que tu vai reconciliar o teu espírito com a música. Que quando tu chegar em casa num dia qualquer no meio da semana, que quando tu botar a cabeça no travesseiro, o que vai ficar tocando na cabeça é a música pro próximo ensaio, como um dia já foi. Quando é que será que tu vai te pilhar de novo pra tocar como naqueles outros tempos? Pensar na ideia de voltar a tocar ainda te deixa empolgado, isso é a nostalgia falando. Mas na hora que tu pega o instrumento tu te dá conta que vocês dois estão se tornando dois estranhos. E logo tu larga o instrumento e deixa pra depois, de novo.

Apesar do uso da segunda pessoa, o texto é evidentemente auto-biográfico; um diálogo interno, talvez, que eu quis compartilhar com os amigos. Não tenho convicções sobre as coisas que estão escritas nele, assim como não tenho convicções sobre nada que tange a arte hoje em dia. Mas achei que valia a pena externar.

segunda-feira, 9 de agosto de 2010

Chico in Grassland: pílulas de humorrrrr - 1

Gênio do dia ontem em Gramado: um tio BEBUM sentado em um dos bares da rua coberta, gritando para TODA E QUALQUER PESSOA QUE PASSASSE NO TAPETE VERMELHO a seguinte frase:

"AE GURI(A), HEIN!!!"

Figurino: boné do UNIBANCO à lá TRUCK DRIVER

Gênio.

quinta-feira, 5 de agosto de 2010

O debate, a semifinal e o vídeo-cassete

Com pesar percebi que não tenho como gravar o debate para assistir depois. Antigamente eu tinha uma placa de captura de TV no computador (thanks Lucas!), mas meu micro desktop estragou e agora só tenho notebook. Postei o seguinte apelo no twitter:

Alguém tem como gravar o debate e disponibilizar? (Se tiver placa de captura e precisar de espaço para upload, contacte via DM)Com mais pesar ainda eu me dei conta que este não é apenas o meu caso, mas o de todo mundo: é triste pensar que há 15 anos atrás as pessoas tinham mais recursos para gravar material da mídia e compartilhar com os amigos. Todo mundo tinha vídeo-cassete e fitas VHS; gravar o debate para assistir depois seria trivial. Hoje, essa facilidade é provida por aparelhos do tipo Tivo, televisões "time machine" e afins, que permitem atrasar o playback para um momento futuro mas não compartilhar o material com outras pessoas.

Comentando sobre isso hoje no almoço, um amigo observou que, assim como gravar TV no tempo do VHS era trivial deixou de ser com o DVD, o mesmo fenômeno ocorre com a música e o rádio: não há mais, nos eletrodomésticos caseiros, uma forma conveniente de capturar material do rádio, como havia no tempo das fitas "K7".

Por um lado dá pra pensar que essas questões são menos relevantes hoje, afinal, quem quer gravar TV ou rádio se pegamos tudo pela internet? Por outro lado, não tem como deixar de perceber isso como pequenas vitórias da indústria da mídia contra as possibilidades dos consumidores de reproduzirem e difundirem conteúdo que ela produz.

Vale lembrar que a internet não é uma "solução simples" para essa questão, uma vez que as plataformas de compartilhamento de vídeo como Youtube são altamente monitoradas hoje em dia: vejam a dificuldade de encontrar para streaming por exemplo o sketch do "More Cowbell" do SNL, ou material com copyright da FIFA ou do COI, ou as mensagens de "este vídeo não está disponível na sua região". Talvez as emissoras brasileiras não estejam tão "dentro do esquema ainda", mas se não estiverem é questão de tempo, daí o meu comentário no tweet sobre a questão do upload do material.

(Em tempo: não faço idéia de como seja o uso correto do hífen segundo o novo Acordo Ortográfico para os compostos do título deste post...)

quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Afinal, como foram remasterizados os Beatles Remasters?

Quando eu tenho dúvidas sobre assuntos musicais, tenho que recorrer aos meus amigos que mais entendem do assunto. Apreciarei vossas opiniões e comentários! (alguém encaminha esse link pro Bardo?)

Quando eu tenho dúvidas sobre assuntos musicais, tenho que recorrer aos meus amigos que mais entendem do assunto. Apreciarei vossas opiniões e comentários! (alguém encaminha esse link pro Bardo?)quinta-feira, 15 de julho de 2010

O paradoxo da pirataria versus DRM

Curiosamente essa semana me bateu uma vontade de comprar um box de filmes (De Volta para o Futuro, depois de ter re-assistido o III na TV) -- tudo estava alinhado, tenho até um vale-presente que posso usar na compra.

Mas na hora de comprar, fui ver e a caixa é restrita à região 4.

Lembro de quando peguei uns DVDs importados emprestados, botar no drive do computador e ele reclamar "você está trocando de região, só tem mais x chances pra fazer isso" e todas essas merdas. Não lembro quantas chances eu tenho pra mudar a região antes que o meu drive trave em uma só região.

Acabei me encontrando em uma situação paradoxal. Eu até compraria os DVDs, mas não vou fazer porque a opção *mais segura* para o meu hardware é piratear.

Já me disseram pra atualizar o firmware do drive pra botar um que quebra as regiões, ou comprar um DVD player da China que não respeita os tratados de comércio. Ou seja, tenho duas opções: "piratear o software" (filme) ou "piratear o hardware" (player). Que belo mundo em que vivemos. Tudo culpa dos mecanismos chamados DRM, que dizem significar Digital Rights Management, mas que está mais para Digital Restrictions Management, já que os "Rights" que eles defendem não são os do consumidor.

Hoje estava também lendo sobre os novos modelos de televisão. Eu já sabia do famigerado HDCP (High-Bandwidth Digital Content "Protection"), que foi o grande motivo pelo qual a indústria promoveu tão fortemente o formato HDMI (tente jogar Playstation 3 em uma TV HD antiga com HDMI mas sem HDCP -- o treco existe pra te impedir de gravar cenas do jogo!). Agora, inventaram uma nova, DNLA (Digital Living Network Alliance), para controlar as comunicações entre os dispositivos da sua casa (e enfiar mais restrição de conteúdo).

Lembro daquelas propagandas dizendo "fita/DVD/software/etc. pirata prejudica o seu VCR/player/computador/etc.", mas o que começou incipientemente com o tosco MacroVision no mundo analógico do VHS, prosseguiu com as regiões dos DVDs (que até hoje é um saco) e hoje continua com cada vez mais e mais controle na mão dos produtores de mídia e menos na mão dos consumidores, a ponto de eu não querer arriscar o meu hardware com o software oficial deles.

Conversando sobre isso, estava aqui falando com um amigo que tem coleção de DVDs... perguntei a ele: "diz aí: tu compra DVDs pelas caixinhas, né?", e ele respondeu que sim. Com esse constante surgimento de novos padrões e formatos digitais, cada um com mais restrições de uso que o anterior, a perspectiva de que um DVD continue funcionando ao longo dos anos sem fazer nenhuma falcatrua ilegal é, aos meus olhos, ínfima. Quer saber? Vou baixar os filmes e usar o vale-presente para comprar um livro, que é um dos poucos formatos de mídia que ainda não têm DRM (embora o pessoal dos e-books venha tentando fortemente mudar isso, com resultados verdadeiramente orwellianos).

No fim das contas, pelo menos o roupão o Chico pode ter certeza que vai continuar funcionando ao longo dos anos. :)

- Para saber mais: DefectiveByDesign.org

sexta-feira, 2 de julho de 2010

Mesa-redonda bola-quadrada: Holanda 2 x 1 Brasil

E eu tinha anunciado desde antes do início da Copa que estava torcendo pra a Holanda. Tive que ouvir muitos “keéissoa”, com conotação raivosa. Mas esse post serve pra eu explicar meus motivos. O principal deles foi o jogo das quartas-de-final, anterior ao Brasil x Holanda de 1998. Foi Holanda x Argentina. Meu irmão Junior mandou o link. Que jogaço! Vocês podem conferir os principais lances aqui.

Empolgante, não? Será que se a Holanda tivesse passado pelo Brasil, teria vencido a França na Copa de 1998? Essa é outra resposta que nunca teremos. A Holanda segue uma tradição de ter uma seleção forte: de todas as copas que participou, nunca ficou de fora da segunda fase. Mas sempre morreu na praia, ou a poucas milhas dela. E como me disse o Hisham: “E por acaso quando que a Holanda não mereceu ganhar a copa?”

Faz tempo que a seleção brasileira não me empolga mais. É engraçado relembrar das últimas copas: vibrei tanto em 1994; na seguinte veio o fiasco que já comentei acima; em 2002 tivemos uma grande conquista com Felipão, e em 2006, novamente aquela apatia contra a França, dessa vez por outros motivos; e finalmente, no ano em que estamos vivendo, predominou o calor das famosas irritações. Tenho pena do Dunga pela derrota – até pela coragem de ter enfrentado o principal veículo de comunicação brasileiro – mas ele teve culpa: rolou uma contaminação nos jogadores. Mal começou a partida, e o sangue já estava quente. E os ânimos, exaltados.

Não se ganha uma copa apenas com grito. O grito e a reclamação são recursos complementares, e não decisivos. Faltou esfriar a cabeça na adversidade. Faltou baixar o volume da voz e falar mais pelos pés. Sem trocar os pés pelas mãos. Ou pela boca. E assim o Brasil queimou outra chance de reconquistar a minha paixão e confiança no seu futebol.

Por isso tudo que torci pra Holanda. O que me dá direito a uma última espetada nos leitores: de virada é mais gostoso!

Vamos lá, Holanda. Dessa vez, vai.

P.S.: e as maiores lamentações que escuto dos brasileiros são porque não teremos folga no trabalho na terça-feira. Pode?

terça-feira, 29 de junho de 2010

Influências Nostalgísticas em avaliações musicais: bloqueadores apreciáticos ou “As antigas que eram melhores”, mesmo?

Neste duo, Gustavo e Ulisses divagam sobre o quanto a nossa formação influencia nos gostos atuais. Gustavo fala de uma forma genérica enquanto Ulisses cita um estudo de caso.

Neste duo, Gustavo e Ulisses divagam sobre o quanto a nossa formação influencia nos gostos atuais. Gustavo fala de uma forma genérica enquanto Ulisses cita um estudo de caso.Gustavo: Nos últimos anos tive a sensação de que estava muito fechado às bandas e músicas que sempre escutei. Me sentia preso àqueles mesmos artistas de sempre. Então comecei uma procura por sons novos, mas tive muita dificuldade de encontrar bandas e obras mais recentes que tivessem a minha aprovação.

Daí comecei a me perguntar: o quanto os meus critérios de gostos eram baseados naquilo que eu ouço desde criança ou adolescente? Parece que até quando eu tinha uns 20 anos eu ouvi muitos sons e consegui gostar de bastante coisa – sem perder o senso crítico, mas enfim, a cabeça é mais aberta. Depois disso, ficou cada vez mais difícil incluir na “lista de gostos” coisas novas, pois parece que sempre haverá uma comparação com as músicas e estilos que se ouviam em uma determinada época da juventude, com as lembranças (boas ou ruins) associadas, etc.

Ulisses: Um dos casos mais emblemáticos foi citado pelo nosso solista desafinado Jean Schmith, que é o caso dos adoradores de Iron Maiden. Não entendam como uma crítica gratuita: um dos escritores deste post, Ulisses Costa, é fã confesso de Steve Harris e cia., a ponto de fazer o seu trabalho de conclusão na faculdade de Publicidade exatamente analisando o marketing da banda.

É interessante ver como os fãs caem de pau nos álbuns do Iron desde os últimos, bem, vinte e quatro anos: Somewhere in Time, disco de 1986, foi malhado na época pelo uso pontual de instrumentos sintetizados. Desde então, nenhum trabalho da banda em estúdio recebeu ampla aprovação – nada menos que nove discos (ou, em números, quase dois terços de toda a discografia da banda). Lógico, alguns deles adquiriram o status de clássico com o passar do tempo, impondo a sua qualidade no fim das contas. Mas parece que os maidenmaníacos vivem numa gangorra de uma idealização simplesmente inexistente: ou a banda “mudou demais”, ou faz “sempre a mesma coisa”.

Voltando à situação emblemática do Jean: alguns muitos fãs de Maiden gostam de usar esta expressão para analisar os discos mais recentes, “não é Iron”. Bem, se uma banda que conta com o seu fundador, seu vocalista mais consagrado, seus principais compositores, temáticas constantes (sonoras e visuais) e até o mesmo mascote (Edde, sempre indefectível) não é “A Banda”, qual seria então? É delicioso perguntar de volta para estes fãs: “então, o que é Iron?”. Provavelmente (se o sujeito não ficar sem resposta já neste ponto), ele vai dizer que Iron é o Piece of Mind, ou o The Number of the Beast, o que leva à segunda pergunta: “mas então, o que é Iron?”. Provavelmente, ele se quedará com a sentença: “sei lá, mas não é isso” – o que prova o quanto este argumento é passional e pouco aprofundado.

Gustavo: É, eu comecei a me dar conta disso depois de ouvir muitos comentários do teor “Ah, eu gosto dessa banda, mas só das antigas.” Parece muito difícil encontrar uma pessoa com mais de 25 anos que curta coisas novas. E é proporcional à idade: quanto mais velha, mais arraigada está a pessoa com seus antigos gostos.

Ulisses: Esta idealização que certos entusiastas fazem de suas bandas preferidas (não só dos nossos amigos ingleses) é um processo pessoal: o fã já teve todo o tempo do mundo de criar o seu “Iron Maiden pessoal”, aquele que vive no seu imaginário e que, quase certamente, não possuiu tantas relações assim com o que podemos chamar de “Iron Maiden real”. Desta forma, o fã (de Iron e de qualquer outra coisa) pode virar um pequeno ditador, que quer se suas vontades sejam satisfeitas. Numa relação paradoxal, o fã não permite que o artista que o cativou com sua arte possa criar esta mesma arte de maneira livre. Ou seja, o fanático fecha aos olhos (e ouvidos) à função primordial de um artista, que é a liberdade que ele tem de se expressar livremente. Se o Iron Maiden quer se expressar da forma que se expressa hoje, ele tem todo o direito – assim como tem o direito de ser criticado pela qualidade da sua música, mas não pela simples existência desta.

Gustavo: E é por isso que eu não sou xiita em relação a Beatles. Às vezes até me pergunto se eu gostaria tanto dessa banda, se não a conhecesse desde piá. Quando algumas pessoas dizem aberrações como por exemplo: “A questão é que eu não respeito os Beatles”, ou “Eles eram muito comportadinhos” – ou seja, argumentos que não tem nada a ver com a música - eu nem gasto minha saliva: a banda não fez parte da vida deles.

Vocês já tinham pensado nisso? Ou vão me dizer que não há discussão, que as antigas são melhores mesmo?

quarta-feira, 9 de junho de 2010

Rock In Rio Lisboa 2010

Estive no segundo final de semana do evento, nos dias 27, 29 e 30 de maio. Que tiveram entre outras, grandes bandas como Snow Patrol, Muse, Megadeath e Rammstein.

Nunca tive a oportunidade de estar em alguma das três edições que ocorreram "In Rio", porém minha impressões em relação a edição de Lisboa foram as melhores. A organização do evento como um todo foi de muita qualidade, coisa realmente de primeiro mundo. Acesso ao parque do evento com muita facilidade e segurança. Além de uma campanha bastante efetiva para o uso do transporte público para o festival.

Saímos da estação Marques do Pombal, parando na Bela Vista em questão de aproximadamente dez minutos. Caminhamos pouco mais de quinhentos metros e estávamos no portão de entrada do Rock In Rio Lisboa. Sem "arrolho" de gente, com muito policiamento e segurança extremamente educados e bem humorados (sem querer fazer piadinhas de português).

Dentro do parque nos deparamos com estantes de patrocinadores, incluindo uma da Fnac, em que vendiam CDs, DVDs, Livros e acessórios eletrônicos. Sem contar com praças de alimentação muito ecléticas. De pipoca passando por Burger King, Pizza Hut e chegando a um café com direito a muffins, rosquinhas e é claro, café.

O parque, por ser como um "buraco", e com o palco montado em um dos extremos abaixo, contribuía muito para a visibilidade em qualquer ponto que não houvesse alguma barreira como estantes e árvores.

Som com alta qualidade e palco com uma estrutura extremamente robusta e esteticamente moderna.

Enfim, vamos para o que mais importa em um festival de bandas: as bandas.

Quinta-feira, dia 27 de maio.

Tiveram quatro shows no palco principal. O primeiro foi de uma banda local chamada Fonzie, que tocou um emocore sem muita pretensão. Banda portuguesa, porém que canta em inglês. O show foi bem simples e o som com uma qualidade técnica deixando muito a desejar.

A segunda banda a soabri ao palco foi Xutos e Pontapés. Com trinta anos de estrada, uma das mais famosas bandas de rock de Portugal, fez um show surpreendente. Um rock de muita qualidade e impressionante resposta do público que sabia na ponta da língua cada letra e pulou animado praticamente todas as canções. Show de "macaco velho".

Em seguida sobe ao palco a terceira banda, um show com uma qualidade sonora impecável. Snow Patrol fez uma apresentação sincera e de muita proximidade do público. Com direito a alguns erros humanos por parte do vocalista Gary Lightbody, que conseguiu converter essas gafes em um show de simpatia e bom humor cativando ainda mais o público. Além de uma caminhada pelo corredor próximo ao público.

Para finalizar o terceiro dia de Rock In Rio e o primeiro que presenciei, nada mais e nada menos que uma das bandas de maior sucesso na Europa. Muse subiu ao palco próximo da meia noite com shows de fogos de artifício e muitos efeitos de iluminação e pirotecnia. E é claro sucessos seguidos de sucessos muito bem executados. Com direito a arremessamento de guitarra em direção a bateria e alguns rifes clássicos de Led Zeppelin em finais de canções. Show com recorde de público das cinco noites: cerca de 83.000 pessoas.

Sábado, dia 29 de maio.

Este foi o dia voltado ao público infantil e infantojuvenil. Dos quatro shows da noite assisti apenas três.

A primeira artista foi Amy Macdonald. Muito famosa na Europa e com último disco entre os dez mais vendidos na Inglaterra, Amy fez um show simples mas de muito boa música, com um estilo baseado no folk norte-americano.

A segunda atração da noite foi a banda McFly. Esses "bons meninos ingleses" fizeram um show de qualidade. Animando muito o público, que cantou praticamente todas as músicas do início ao fim com a banda.

Para encerrar a noite pop juvenil subiu ao palco pouco depois das 22:00 Miley Cyrus. Famosa protagonista do serrado da Disney Hannah Montanna, Miley fez um show muito profissional e de muita qualidade. Completamente diferente da "menininha" Hannah da série norte-americana. Com trajes típicos de artistas como Beyoncé e Shakira, e dançarinos de apoio. Agradando filhos, mães, e muitos pais, que admiraram bastante o visual nada infantil da artista. Valendo lembrar que ela cantou durante todo o show com banda de apoio executando as músicas completamente ao vivo e cantando sem nenhum uso de playback.

Domingo, dia 30 de maio.

Diferentemente do sábado que foi um dia para as famílias, o domingo foi para o público "metaleiro".

O primeiro show foi por conta dos brasileiros do Soulfly. Um show de qualidade contestável, bem absorvido por quem gosta, dando margem a inconseqüentes rodas punk em frente ao palco, tomando uma dimensão surpreendente e preocupante, animadas por Max Cavalera (daga-se de passagem: que deve ser divertido comandar um bando de homens e mulheres inconseqüentes dando porrada um no outro logo abaixo dos olhos, deve ser).

A segunda banda a sobir ao palco foi Motörhead. Com direito a problemas técnicos logo na primeira música, o trio fez um show barulhento e cansativo. Mérito de um repertório de músicas praticamente iguais.

Como não agüentamos ficar até o final do show do Mtörhead fomos ao palco secundário e demos a sorte de ver um show de metal de qualidade, com duas bandas de death metal portuguesas e a participação do brasileiro Andreas Kisser do Sepultura.

Megadeath foi a terceira banda a se apresentar. Com um heavy metal de muita qualidade o quarteto fez um show muito animado, com direito a muitos solos de guitarra.

Para finalizar com chave de ouro a noite, e o festival, foi a vez dos alemães do Rammistein sobrem ao palco. Esse show foi o mais surpreendente. Quanto as música, muito boa qualidade. Mas isso ficou em segundo plano, visto que foi um show de muito visual. Com telhes desligados para não estragar o visual industrial do palco, o show teve direito a fogos de artifício, pirotecnia demasiadamente utilizada na medida da insanidade de uma banda que lida o bizarro com a maior naturalidade. Para descrever esse show precisaria criar um post especial, provavelmente dividido em alguns capítulos. Mas resumindo foi um show com direito a vocalista explodindo tecladista dentro de uma banheira; guitarristas e baixista cuspindo labaredas de fogo; contemplação de bomba de gasolina, com direito a labaredas de alguns metros em direção ao público; varias coisas explodindo no palco; e até um passeio de bote do tecladista sobre o público (sim. O tecladista em um bote sendo carregado pelo público).

E assim foi a edição 2010 do Rock In Rio Lisboa.

segunda-feira, 24 de maio de 2010

ZZ Top - Que barbas de molho que nada!

Nem vi o tempo passar! Duas horas que passaram como se fossem 10 minutos!

Os velhinhos entraram quebrando tudo, mas no fim da primeira música tiveram que deixar o palco por conta de alguns problemas técnicos. E assim foi até a terceira música. Depois disso foi "sonzera" até o final!

Sempre muito simpáticos com suas dancinhas, ensaiaram até um teatrinho falando em português. Parte engraçada da conversa:

Produtora: "Como vocês chegaram no Brasil? De avião, de carro ou de trem?

Resposta de Gibbons: "Com a minha bicicleta!"

Tocaram todos os clássicos! Fizeram todas as performances como se tivessem 18 anos e usaram todos os seus instrumentos estranhos (inclusive uns de pelúcia branca!). Show pra fã nenhum botar defeito.

Uma coisa que vale comentar também é que a produção do show era muito legal! Simples mas muito bem feita. Os videos no telão com peças de carros e alguns trechos de clipes eram geniais!

Baita show! R´n´R de altíssima qualidade!

sexta-feira, 14 de maio de 2010

A notícia que não noticia

Lula diz ter 99% de chances de convencer Irã sobre programa nuclear, Estado de São Paulo, 14 de maio de 2010

Lendo a manchete, a primeira coisa que me perguntei foi "convencer o Irã de que?". Lendo a matéria, já é dito no primeiro parágrafo que ele irá tentar "convencer os líderes do Irã a aceitar os acordos propostos pela comuniade internacional sobre o programa nuclear do país persa". A pergunta óbvia que se segue é: "de que consistem esses acordos?". Mas aí não há resposta. Nos 10 parágrafos do texto, produzido "com informações das agências Efe e Reuters", temos basicamente o seguinte:

- Lula disse na Rússia que acha que tem 99% de chances de convencer o Irã sobre os acordos propostos sobre seu programa nuclear

- Presidente russo Medvedev repete o discurso americano e diz que Lula é a última chance do Irã

- Medvedev deseja sorte a Lula

- Medvedev chuta que tem "30%" de chances, Lula diz que tem "99%".

- Lula diz que vai tentar. Brasil rejeita sanções contra o Irã e quer ser mediador.

- Medvedev falou com Obama e disse pra deixar pro Lula.

- Medvedev disse que se não rolar, o Conselho de Segurança sabe o que vai acontecer.

- Lula está em Moscou e depois vai pro Irã

- Rússia diz que só aprova as sanções se não prejudicarem os seus próprios negócios com o Irã. China se opõe às sanções.

- Países a favor das sanções dizem que o Irã quer fazer uma bomba atômica e o Irã nega.

terça-feira, 13 de abril de 2010

Por que eu resolvi boicotar a Apple

I am now officially boycotting Apple: http://bit.ly/cjwkQI - Apple's move is bad for the industry, bad for developers, bad for end users.

Vendo iBook G4 baratinho. Motivo: me livrando dos produtos Apple http://bit.ly/anq8YXAlgumas pessoas ficaram surpresas, incluindo meu primo, que perguntou por que do boicote, e pediu uma explicação "numa linguagem pra leigo". Nas poucas palavras que o Twitter permite, respondi que "a nova licença deles restringe as ferramentas que os programadores podem usar. Se a indústria for por aí, acaba a inovação." Adicionei, pra fazer uma analogia rápida, que é "como se fosse um canal de TV que só aceita vídeos editados com o Final Cut Pro e proíbe o uso de qualquer concorrente." A reação dele resume bem o que senti quando soube dessa notícia.

Ainda assim, em função de outras reações que recebi, achei que valeria a pena explicar melhor o porquê de eu achar isso uma notícia particularmente preocupante.

Na semana passada, a Apple anunciou uma mudança no "iPhone Developer Program License Agreement", a licença que os programadores devem aceitar para que possam desenvolver softwares para a plataforma. Na nova versão, foi adicionada uma nova restrição aos programadores: a Apple agora dita quais linguagens de programação são permitidas para quem quer escrever programas para a sua plataforma. Obviamente, somente aquelas suportadas pelas próprias ferramentas da Apple.

A razão disso foi o iminente lançamento do Flash CS5 da Adobe, que permitiria aos programadores desenvolver aplicações em Flash e convertê-las automaticamente pra que pudessem rodar tanto no iPhone como em outros smartphones, sites web, etc. Permitiria -- se a Apple não tivesse tornado isso agora ilegal. Como era de se esperar, essa jogada deixou furiosos os caras da Adobe que tiveram a trabalheira de fazer esse conversor e estavam prontos para lançá-lo no mercado.

O motivo do meu boicote não é essa rasteira na Adobe, que também não é nenhuma santa (lembram de quando a Adobe conseguiu botar na cadeia um estudante de doutorado que fez uma apresentação mostrando os furos de segurança do formato de eBook deles?). Muito pelo contrário, chega a ser irônico ver essas duas empresas se digladiando hoje, tendo em vista que nos obscuros anos 90 a Apple se manteve viva porque era "a melhor máquina para rodar Adobe Photoshop".

O motivo do meu boicote é que isso abre um precedente inédito na indústria: nunca os programadores foram tão restringidos em sua liberdade de escolha de ferramentas de trabalho em uma plataforma popular como essa. Pior que isso: se fosse só esse o problema, seria um incômodo, mas algo com que os programadores poderiam apenas "se virar e aprender as ferramentas permitidas". O problema maior é que esse movimento da Apple não tem por objetivo "enquadrar os programadores", mas sim impedir o desenvolvimento de programas portáveis.

Um software é "portável" (do inglês portable; deveria ser traduzido "portátil" mas no meio da computação acabou ficou assim) quando ele é feito de modo a poder ser escrito uma vez e poder ser compilado ("empacotado pra rodar") em diferentes ambientes. Exemplos de softwares portáveis são o Firefox (que roda em Windows, Mac, Linux, etc.), o OpenOffice, e os próprios iTunes e Safari, da Apple, que rodam em Mac e Windows. Alguns programas, como o Microsoft Office, têm versões pra Windows e Mac, mas foram efetivamente programados duas vezes, o que, como se pode imaginar, é uma trabalheira.

O que a Adobe tentou fazer com o Flash CS5 foi criar uma ferramenta para programação de "apps" portáveis: programe uma vez e rode seu programa num iPhone, num Motorola, num Nokia, etc. O programador ganha, pois ele tem o trabalho uma vez só e não precisa apostar as fichas em uma só plataforma, e os usuários ganham, por terem mais opção de escolha.

E aí você pensa: e a Apple perde, né? Afinal, os aplicativos da sua plataforma perdem a exclusividade. Foi pensando assim que a Apple fez o que fez. A justificativa que eles parecem ter dado foi que ao proibir camadas de abstração que permitam portabilidade eles estariam prezando pela qualidade dos aplicativos da plataforma. Isso é balela: um sem-número de apps para iPhone têm interfaces totalmente customizadas e look nada "nativo", e também não faltam exemplos de softwares que têm performance excelente mesmo possuindo abstrações para portabilidade.

Mas eles não estão no seu direito de fazer isso para tentar proteger o seu mercado? Legalmente, é claro que sim, tanto que fizeram. Mas vamos tentar dimensionar o precedente que um movimento desses abre para a indústria -- em bom português, "se a moda pega". E se a Microsoft passasse a permitir apenas o uso das suas linguagens preferidas, como C# e VB.NET, para o desenvolvimento de aplicativos para Windows? Claro, ela jamais faria isso com o Windows, plataforma que cresceu e dominou o mercado em grande parte pelo enorme pool de aplicativos disponíveis, desenvolvidos nas mais variadas linguagens. Seria inviável para a própria Apple fazer isso com o Mac OSX -- até porque a viabilidade da plataforma hoje depende de um monte de programas portados de outros lugares.

Mas o que precisa da nossa atenção é que nesses novos ambientes como os smartphones, que vêm fazendo cada vez mais parte da nossa vida e de que somos cada vez mais dependentes, empresas como a Apple estão tentando impor novas regras no jogo. Regras que beneficiam os provedores dessas plataformas, aqueles que vendem o hardware e são os "gatekeepers" das application stores, mas que limitam as escolhas dos desenvolvedores das apps e dos usuários.

Foi graças à liberdade dos programadores de escrever softwares que rodam em múltiplos ambientes que muitos programas hoje são uma realidade, sejam softwares de código aberto ou fechado, do Firefox ao Safari (este último, um programa de código fechado da Apple baseado em código aberto do projeto KDE que foi tornado possível através de uma camada de abstração). Liberdade essa que a Apple agora nega aos programadores que queiram fazer programas para rodar no iPhone.

Será que a Microsoft gostou quando a Apple portou o iTunes para o Windows, e levou embora tantos usuários do Windows Media Player? Bom, é a regra do jogo, não é? Que o usuário escolha e vença o melhor programa. "Afinal, o computador é do usuário e ele instala o que quiser." Pois é, só que agora no novo mundo não é assim. Com as "aprovações" nas App Stores, o fabricante se coloca no direito de dizer o que você pode ou não instalar. E com as restrições de linguagem, o fabricante agora diz pros programadores como eles podem ou não programar.

Você pode se perguntar: "Mas peraí -- esse lance de aprovações já não era assim, por exemplo, no mundo dos videogames? Todo jogo precisa ser licenciado para ser lançado para um console, e afinal de contas, um telefone não é um computador." O problema é que o telefone é o primeiro passo. Hoje em dia os telefones são sim computadores e cada vez mais surgem "gadgets" que tomam o lugar dos computadores pessoais para um número cada vez maior de tarefas. Acaba que o computador é disfarçado de algo que não parece um computador para que os usuários aceitem ter menos liberdade de escolha do que esperariam de um computador. E mesmo no draconiano mundo do licenciamento de videogames, a liberdade de escolha de linguagens de programação e de desenvolvimento de games portáveis pra múltiplas plataformas sempre foi mantida.

Aquilo que a Apple fez ao portar o iTunes para o Windows, ela agora não permite que os programadores façam. Sob o pretexto de manter a qualidade da plataforma, ela impõe mais e mais restrições, mesmo a própria Apple tendo mostrado com o OSX que se pode fazer uma plataforma de qualidade sem restrições desse tipo. Como disse lá no tweet inicial, isso é ruim para a indústria, ruim para os desenvolvedores, ruim para os usuários finais. Nesse iMundo da Apple, as pessoas têm cada vez menos liberdade de escolha.